Marcovaldo

lune et Gnac

Gianfranco Marrone

Université de Palerme

Index

Mots-clés : affichage, corps, lumière, nature/culture, rythme, sémiotique littéraire, synesthésie

Auteurs cités : Italo CALVINO, Paolo FABBRI, Jacques FONTANILLE, Algirdas J. GREIMAS, Youri LOTMAN, Patrizia Magli

Le thème qu’on va discuter – l’affiche et l’affichage – est très important pour les sciences de la signification : il peut contribuer à conjuguer l’analyse du social et des médias avec une théorie de la perception et du corps. Cela signifie souligner, encore une fois, que tous les corps sont situés dans – et constitués par – une réalité sociale ; et toutes interactions sociales passent à travers une corporéité – et inter-corporéité – plus profonde. En revanche, sur ce problème de l’affiche et de l’affichage nous n’avons – jusqu’ici – que des études sociologiques, esthético-artistiques, d’architecture et urbanistique, philosophiques, etc., mais pas d’études sémiotiques.

Mon intervention ne portera pas sur des campagnes publicitaires précises ; je dirai plutôt quelque chose justement sur la question de la relation entre l’affichage et le paysage urbain, sur les transformations cognitives et passionnelles que l’introduction de la publicité dans la ville a provoqué, et provoque encore. Mon but est de discuter l’idée reçue selon laquelle le paysage urbain moderne, où l’affichage joue un rôle fondamental, est une espèce de « dégénération » de la ville traditionnelle, avec ses rythmes et ses possibilités perceptives typiquement « humaines ».

- Note de bas de page 2 :

-

I. Calvino, Marcovaldo, ovvero le stagioni in città, Turin, Einaudi 1963; trad. française: Marcovaldo ou les saisons en ville, Paris, Julliard ‘Médium’, 1978.

- Note de bas de page 3 :

-

Parmi les nombreuses interprétations de ce livre de Calvino, cfr. Calligaris [1973 : 47-51] (où on parle de Marcovaldo en termes d’« alienation » sociale) ; Pescio Bottino [1976 : 61-66] (où le personnage est lu dans une « quête » constitutive de la nature perdue et de l’enfance) ; Corti [1978 : 185-200] (où on propose l’opposition entre « città industriale = prigione » et « natura = presenza amica ») ; Almansi [1986 : 143-150] (qui parle de Gnac comme élément comique « inutile » que transcende l’opposition idéologique de base entre Nature et Culture) ; La Fauci [2001 : 41-67] (lecture linguistico-littéraire sur l’autoréférentialité du texte calvinien) ; et encore, récemment, Magli [2004] (qui utilise le premier texte du livre, « Funghi in città », pour illustrer les catégories sémiotiques principales, en proposant spécifiquement, à pag. 128, le carré sémiotique où on oppose Nature/Culture, non-Nature/non-Culture). Pour une lecture sémiotique, en général, de Calvino cf. P. Fabbri [1988].

Je travaillerai sur un texte très célèbre de l’écrivain italien Italo Calvino, Marcovaldo o le stagioni in città [Marcovaldo ou les saisons en ville]2, un recueil de petits contes écrits dans les années cinquante, où – en principe – il est question d’une opposition très nette entre Nature et Culture, Campagne et Ville, Tradition et Modernité. En fait, le héros de ce livre, le manœuvre Marcovaldo, est toujours engagé dans une lutte obstinée et inutile contre tous les « signes » de la ville, au nom des valeurs perdues de la tradition et de la vie paysanne. D’un côté, la dure réalité de l’industrialisation, avec toutes ses conséquences sur la vie quotidienne et sur l’expérience humaine ; de l’autre, la nostalgie d’une existence qui n’est plus possible, avec une série d’autres passions comme la mélancolie, la colère, la désillusion etc. Comme le Charlot de Temps modernes, il y a une sorte d’abnégation fort comique de Marcovaldo à retrouver dans la ville les traces d’une nature désormais effacée, les indices d’une existence passée, les signes d’un styles de vie qui a perdu sa bataille contre l’industrialisation. C’est le thème de l’aliénation moderne qui, selon la plupart des critiques littéraires, serait donc ici mis en récit3.

Pourtant, si on considère le texte d’un peu plus près, et à travers les modèles de l’analyse sémiotique, on s’aperçoit que la lutte de Marcovaldo contre la ville est en réalité plus complexe, et que le conflit entre Nature et Culture, ou Campagne et Ville, cache quelque chose de plus profond : la condition même de possibilité de la vision et sans doute de l’expérience toute entière. En d’autres termes, il faut faire une distinction très nette entre deux points de vue différents : (i) pour le personnage, les conséquences de ses programmes polémiques contre les éléments de la modernité sont toujours dysphoriques, et les sanctions sociales sur son faire sont toujours négatives ; (ii) pour le regard bienveillant de l’énonciateur, au contraire, il n’est pas question de lutte contre la « civilisation » au nom d’une « nature originaire » : l’énonciateur, sémiologue sans le savoir, vise plutôt à montrer, et à démontrer, que la nature est toujours un produit de la culture, c’est-à-dire un effet de sens qui s’obtient grâce a des contrats intersubjectifs et des valeurs partagées.

Dans la première page du premier texte, la caractérisation du personnage est construite autour d’un problème de compétence – et d’incompétence – visuelle : d’un coté le ne-pas-savoir-voir relatif à des éléments de la vie citadine ; de l’autre le savoir-voir tout ce qui, dans la ville, rappelle la nature. La nature vue par Marcovaldo n’est pas, donc, quelque chose d’originaire qu’il aurait laissé au moment de son transfert en ville ; elle n’est pas le « paradis » qu’il a connu et puis perdu. Au contraire : elle est quelque chose qui peut se manifester dans la ville et par la ville même. Pour utiliser la dichotomie de Merleau-Ponty, on pourrait ainsi dire que c’est l’invisible de la Ville qui fait surgir le visible de la Nature :

Il avait, ce Marcovaldo, un oeil peu fait pour la vie citadine : les panneaux publicitaires, les feux de signalisation, les enseignes lumineuses, les affiches, pour aussi étudiés qu’ils fussent afin de retenir l’attention, n’arrêtaient jamais son regard qui semblait glisser comme sur les sables du désert. Par contre, qu’une feuille jaunît sur une branche, qu’une plume s’accrochât à une tuile, il les remarquait aussitôt ; il n’était pas de taon sur le dos d’un cheval, de trou de ver dans une table, de peau de figue écrasée sur le trottoir que Marcovaldo ne notât et n’en fît l’objet de ses réflexions, découvrant ainsi les changements de la saison, les désirs de son âme et les misères de son existence. [pp. 5-6]

Le regard glisse sur les tableaux publicitaires et les enseignes lumineuses comme sur les sables du désert ; mais si une figue peut être vue, c’est parce qu’elle est écrasée sur un trottoir citadin ; et si une plume d’oiseau peut être observée, c’est parce qu’elle n’est pas sur un arbre, mais accrochée à une tuile. L’opposition simple entre Ville et Campagne est donc mise en question : on s’aperçoit tout de suite qu’il ne s’agit pas d’une relation pertinente entre termes contraires, mais de quelque chose qui est en même temps plus complexe et plus naïf.

Pour passer du paraître de la critique littéraire à l’être de l’analyse sémiotique, j’utiliserai en particulier un seul texte de la série de Marcovaldo : « La Lune et le Gnac », ou le thème discursif est justement celui du conflit de l’homme contre les affiches publicitaires ; mais la solution narrative du récit est au contraire du côté d’un (préalable) contrat intersubjectif qui rend possible, au même temps, la vision et la vie en ville. En dépit de l’affirmation initiale – selon laquelle l’attention de Marcovaldo ne serait pas attirée par les affiches – il y a ici un excès d’attention pour une enseigne publicitaire, qui semble jouer le rôle narratif de l’Anti-sujet.

- Note de bas de page 4 :

-

Cf. Calvino [1985].

- Note de bas de page 5 :

-

Sur la question de la vision et de la visibilité chez Calvino, cf. Belpoliti [1996].

- Note de bas de page 6 :

-

En introduisant le catalogue d’une grande exposition sur l’histoire de la publicité en Italie, qui a eu lieu à Milan au cours du 2004, Canova [2004 : 12-13] a justement indiqué ce texte comme exemple typique d’une problématisation littéraire de la relation problématique entre affiches et paysage urbain.

Quelques précisions méthodologiques avant l’analyse textuelle. Le but de cette analyse n’est pas de donner une interprétation exhaustive du texte de Calvino, ou de l’ensemble du recueil de Marcovaldo. En même temps, il ne s’agit pas de contribuer à reconstruire le réseau intertextuel des figures et des thèmes entre ce texte et l’œuvre de Calvino. Une figure comme celle de la lune4, par exemple, ou la question plus générale de la visibilité5, sont tout à fait centrales pour l’écrivain italien : et en fait, il existe une bibliographie énorme sur ce sujet-là, de et sur Calvino. Au contraire, ce que je voudrais essayer de faire dans cette esquisse d’analyse, c’est de comprendre comment, avec les moyens de l’écriture littéraire, Calvino dit quelque chose d’intéressant sur le sujet de notre colloque – l’affiche et l’affichage –, quelque chose qui, sans aspirer à une généralisation, peut en tous cas contribuer à comprendre un peu mieux la société italienne (et sans doute pas seulement italienne) où ce texte a été produit et reçu6. Comme disait Lotman à propos des oeuvres de Shakespeare ou de Puskine, un texte « local » peut être une synthèse d’une culture « globale » : il s’agit de le configurer sémiotiquement pour le faire parler de cette culture.

Voyons alors la première page de “La lune et le Gnac” (en italien sans les articles), qui commence avec un chiasme qui semble manifester ce que sera l’opposition des valeurs des base du récit entier :

La nuit durait vingt secondes, et vingt secondes aussi le GNAC. Pendant vingt secondes, on voyait le ciel bleu traversé de nuages noirs, la faucille dorée de la lune croissante, entourée d’un halo immatériel, impalpable, puis des étoiles dont les multiples points scintillants – plus on les regardait – allaient s’épaississant jusqu’aux nuages de poussière de la Voie lactée. Tout cela vu très vite, très vite : chaque détail sur quoi on s’arrêtait vous faisant perdre quelque chose de l’ensemble, car les vingt secondes finissaient tout de suite, et le GNAC commençait.

Le GNAC était une partie du panneau publicitaire SPAAK-COGNAC qui se trouvait sur le toit d’en face, qui restait allumé vingt secondes et, vingt secondes, éteint. Quand il était allumé, on ne voyait rien d’autre. La lune pâlissait brusquement, le ciel devenait uniformément noir et plat, les étoiles ne scintillaient plus, les chats et les chattes qui, depuis dix secondes, miaulaient amoureusement en se frôlant, l’air langoureux, le long des gouttières et au faîte des toits, se blottissaient sur les tuiles, le poil hérissé, dans la fluorescente lumière du néon.

Regardant cela de la fenêtre de la mansarde où elle habitait, la famille de Marcovaldo était en proie à des sentiments fort divers...[pp. 106-107]

- Note de bas de page 7 :

-

La Fauci (2001: 65) fait remarquer que « lune » et « Gnac » s’opposent entre eux, avant toute chose, du point de vue de la substance sonore.

Marcovaldo et sa famille sont à la fenêtre d’une mansarde. C’est l’été, et ils regardent le ciel bleu avec les nuages, la lune, les étoiles, la Voie lactée. Mais la lumière intermittente de l’enseigne publicitaire du Cognac Spaak, allumée toutes les vingt secondes, rend impossible l’observation astronomique. Avec la « fluorescente lumière du néon » tout devient égal à tout, pas seulement pour la vision mais pour la perception entière : l’intensité de l’enseigne suspend aussi les bruits d’amour des chats. D’où, l’opposition thymique entre deux différents types de source de la lumière : la Lune, terme euphorique, signe de la Nature, calme et tranquille, une nature riche des figures du monde à observer et décrire soigneusement ; le Gnac, terme tout à fait dysphorique, signe de la Culture, remplissant tout le champ visuel7.

Si on considère la situation de plus près, on s’aperçoit que aussi bien la Lune que le Gnac ne sont des figures complètes, mais des fragments des figures du monde, désormais perdues – ou encore à construire. L’astre nocturne n’est pas plein : ce qu’on voit c’est la « faucille dorée de la lune croissante » . En ce qui concerne l’enseigne, elle ne se voit pas entièrement : Marcovaldo et famille peuvent voir seulement une partie de ce panneau publicitaire du Cognac Spaak qui se trouve sur un toit d’en face, dont ils ne peuvent lire que la partie finale de l’écriture, c’est à dire les lettres formant le « Gnac ». Mais l’impossibilité visuelle de la constitution des deux figures n’est pas la même. L’enseigne est cachée par un grand bâtiment (« le toit de l’immeuble Pierbernardi est plus haut », dit Marcovaldo à un de ses enfants), et la question concerne donc seulement la position de l’observateur, qui ne peut voir de l’enseigne que sa partie finale. Au contraire, la faucille de la lune est vue comme telle de partout, abstraction faite de la présence d’un observateur situé quelque part.

Il y a donc, d’une part, la famille de Marcovaldo en tant qu’actant observateur concret qui s’installe – en dépit du verbe impersonnel initial (« on voyait ») – au bord de la fenêtre (niveau de l’énonciation) ; et il y a, de l’autre part, le monde externe vu par cet observateur (niveau de l’énoncé). Aussi bien l’observateur énonçant que le monde énoncé possèdent des propriétés et une articulation très précises.

En ce qui concerne le monde, on a un espace hétérogène où se disposent des objets (ciel, nuages, lune croissante, étoiles, chats amoureux) dotés de couleurs (le bleu du ciel, le noir des nuages, le doré de la faucille lunaire), de sons (les miaulements des chats) ou de propriétés tactiles (le halo immatériel et impalpable de la lune, la poussière de la Voie lactée). En tant qu’objets perçus, ils peuvent être transformés au cours de l’activité perceptive: si les étoiles sont tout d’abord de « multiples points scintillants », plus on les regarde, plus elles vont s’épaissir pour devenir « nuages de poussière de la Voie lactée ». Dans ce cadre, presque tous les termes de la configuration générale de la lumière, établie par Fontanille [1995], sont justement présents : on a des matières (diffusion) et des couleurs (immobilisation) ; mais l’effet dominant de lumière est sûrement celui de la circulation, donc de l’éclairage : la lune peut être interprétée comme une source très peu intense ; les nuages, les étoiles etc. comme la cible qui absorbe cette faible lumière ; et le ciel est le lieu de diffusion vectoriel de la lumière même.

En ce qui concerne l’observateur, il ne s’agit pas seulement d’un point de vue abstrait mais d’un groupe d’acteurs concrets, bien articulé à l’intérieur. En tant qu’actant collectif, ce groupe est doté d’un style perceptif et de passion communes ; en tant que totalité intégrale, chacun de ses membres – on le verra – est doté de programmes d’action et de passion très précis. Il y a un procès perceptif temporalisé : « on voyait le ciel bleu [...] puis des étoiles » ; les étoiles « plus on les regardait – allaient s’épaississant... ». Le tempo de l’observation est celui de l’accélération progressive (« très vite, très vite »), qui contraste avec la lenteur de la diffusion du halo lunaire, et qui justement produit des sentiments de frustration, qui sont le ressort principal de la narration. La contemplation de la voûte céleste a une durée très brève – vingt secondes –, après laquelle arrivera la puissance totalisante du Gnac : il s’agira de vouloir-pouvoir-voir le ciel avec plus de tranquillité, et la quête narrative sera la quête du droit à la contemplation romantique, désintéressée, léopardienne, de l’univers (« Che fai tu luna in ciel ? »). Le conflit de tempo est donc à l’origine de la transformation narrative.

Le problème est que tout cela vaut seulement quand le Gnac n’est pas allumé. Dans le second paragraphe les choses sont fort différentes. Là où il y avait l’éclairage dominant de la lune (qui englobait les effet de matière et de couleur), il y a maintenant l’éclat du Gnac, qui touche tout le champ visuel en le réduisant à soi-même. Le texte dit très clairement : « quand il était allumé, on ne voyait rien d’autre ». Il n’y a désormais ni cible, ni source, ni espace de diffusion vectoriel de la lumière. D’emblée, toutes les figures du monde disparaissent, avec leurs couleurs, leurs dimensions et leurs qualités sensibles. La lune pâlit « brusquement », le ciel devient « uniformément noir et plat », les étoiles ne scintillent plus, les chats (qui apparaissent dans ce contexte) « se blottissaient sur les tuiles » avec « le poil hérissé ». Dans ces moments-là, c’est « la fluorescente lumière du néon » qui domine. Fluorescente, c’est-à-dire éblouissant, comme un éclat.

Qu’est-ce donc que le Gnac ? S’il est éclat, il n’est plus une source diffusant de la lumière dans le champ visible, comme l’était d’abord la lune ; il s’agit de quelque chose de bien différent : « l’éclat » – selon J. Fontanille [1995 : 30] – « se caractérise toujours par une concentration de énergie », et son devenir « n’est fait que d’apparitions ou de disparitions : apparitions et disparitions dans l’espace d’une image fixe [...] ou dans le temps qui sépare et enchaîne des images ou des espaces multiples ». Comme tous les éclats, donc, le Gnac est d’une grande intensité et se caractérise par une concentration d’énergie. Pourtant, l’éclat du Gnac n’est pas un éclat simple, une image fixe qui apparaît ou disparaît en séparant deux ou plusieurs champs visuels . En tant que partie d’une enseigne lumineuse intermittente, le Gnac apparaît et disparaît toutes les vingt secondes, en instaurant un rythme qui est la condition même de la vision, la vision de soi-même mais aussi de la lune. Le Gnac assume ainsi le rôle d’un Destinateur supérieur, sorte de garant de la situation perceptive dans sa complexité, niant la contemplation désintéressée des étoiles poursuivie par Marcovaldo, mais aussi en la permettant. Quand le Gnac est éteint, on voit bien le ciel, rapidement mais très clairement, jusqu’à pouvoir observer le passage synesthésique des étoiles scintillantes à la poussière de la Voie lactée.

Ce n’est pas par hasard, alors, si cette différence hiérarchique entre la lune et l’enseigne publicitaire se propose dans les mêmes termes dans la dimension cognitive [Fontanille 1989]. Si la lune était vue par un observateur débrayé dans l’énoncé – Marcovaldo et sa famille qui la regardent par la fenêtre –, l’enseigne, au contraire, peut être vue seulement par un observateur situé bien plus en haut de la mansarde du protagoniste, un observateur qui peut la voir toute entière, sans l’obstacle de l’immeuble Pierbernardi qui est en face de celui de Marcovaldo. Dans ce cas-là, donc, l’énonciateur a re-embrayé sur soi-même la possibilité de la vision, une vision d’en haut, du point de vue d’un Narrateur-Dieu qui peut contempler en même temps la faucille de la lune et toute l’enseigne lumineuse.

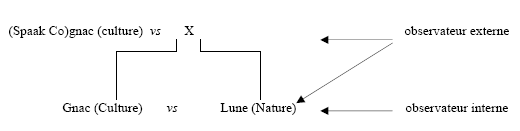

Ainsi, le chiasme imparfait de l’incipit – « La nuit durait vingt secondes, et vingt secondes aussi le GNAC » – ne manifeste pas une opposition simple entre termes contraires, mais une sorte d’opposition participative entre un terme complexe et l’opposition des contraires. Il y a, d’un côté, un débrayage actoriel de l’observateur qui pose la famille de Marcovaldo comme quelqu’un qui voit – et qui vit dans – l’opposition entre lune et Gnac ; et il y a, de l’autre coté, un embrayage actantiel de l’observateur sur l’énonciateur abstrait, le Narrateur « Calvino », qui rend possible une vision d’en haut, et de l’extérieur, de l’enseigne à part entière et de l’astre nocturne. On peut donc proposer des homologations selon le schéma suivant :

Une remarque s’impose : il est frappant de retrouver dans ce schéma la représentation visuelle presque parfaite d’une idée lotmanienne fondamentale. L’opposition entre Nature est Culture, disait Lotman [2000], est une opposition culturelle, produite par une culture, de l’intérieur. Il faut donc distinguer entre deux niveaux culturels : la Culture (opposée à la Nature à l’intérieur d’une culture spécifique) et cette culture spécifique (qui peut elle aussi s’opposer, à d’autres cultures, avec d’autres formes d’oppositions internes).

La suite du texte et le développement de la narration confirment cette hypothèse de lecture. La famille de Marcovaldo est «en proie à des sentiments fort divers » (un « tourbillon de passions ») chaque fois que l’enseigne s’allume et s’éteint. Et le manoeuvre, qui voudrait « apprendre à ses enfants la position de corps célestes », mais ne peut pas le faire avec la tranquillité nécessaire, désire que le Gnac puisse disparaître une fois pour toutes. Alors, le petit enfant Michelino, qui ne connaît pas les normes sociales de comportement, prend « pour cible l’inscription lumineuse », et avec une rafale de petits cailloux tirée par un lance-pierre l’éteint définitivement.

Qu’est-ce qu’il passe à ce moment ? La situation perceptive (soit du côté de l’objet, soit de celui du sujet) change complètement : le Gnac devient « un noir gribouillis, quasiment indéchiffrable, s’entrelaçant à son bâti de soutien comme le raisin à la treille » ; « la voûte céleste » se lève « au-dessus d’eux, brillant de myriades et de myriades d’étoiles » ; et Marcovaldo se sent « comme projeté dans l’espace ». Mais ce qui change le plus,c’est l’organisation topologique générale : la dimension frontale de la vision disparaît, et la catégorie dominante est maintenant celle de la verticalité. Si d’abord la lune et le Gnac étaient en face de la mansarde où se trouvait l’observateur actorialisé, la mansarde est devenue maintenant le lieu de l’obscurité : une espèce de seuil signifiant entre la ville, en bas, avec sa lumière phosphorescente, et les constellations, en haut, qui brillent d’une « lumière explosée et concentrée en un seul point » :

L’obscurité, qui régnait maintenant à la hauteur des toits, formait comme une barrière sombre qui excluait le monde d’en bas où continuaient à tourbillonner les hiéroglyphes jaunes, verts et rouges, les clins d’yeux des feux de signalisation, le ferraillement lumineux des tramways vides, et les autos invisibles qui poussent devant elles le rayon de lumière de leurs phares. De ce monde-là n’arrivait là-haut qu’une phosphorescence diffuse, vague comme une fumée. Et rien que de lever les yeux — des yeux qui, maintenant, n’étaient plus éblouis —, la perspective des espaces s’ouvrait, les constellations se dilataient en profondeur, le firmament tournait de partout, sphère qui contient tout et qui ne connaît pas de limites. Seule une moindre épaisseur de sa trame formait comme une brèche du côté de Vénus, afin de la faire ressortir, seule, là-haut au-dessus de la Terre, seule avec sa blessure stagnante de lumière explosée et concentrée en un seul point. [pp. 110-111]

Voilà une inversion importante : la ville devient le règne de l’éclairage, tandis que le ciel devient celui des éclats. Mais si d’abord la ville se manifestait par des lettres bien lisibles (le Gnac comme fragment insignifiant fort présent d’une enseigne très significative), maintenant il s’agit de signes « indéchiffrables », comme des « hiéroglyphes ». La Culture a perdu ses codes, c’est-à-dire la possibilité même de la communication entre les hommes, et de la compréhension intersubjective. Et le ciel, quant à lui, ce ciel où Marcovaldo a été projeté, n’a plus de limites, donc de points de repère stables : avec toutes les ambivalences sémantiques que la notion d’infini peut avoir ; et surtout avec tous les instabilités passionnelles que cette ambivalence peut produire.

Et la lune ? Elle a aussi changé la plupart de ses propriétés, formelles et substantielles, provoquant des transformations passionnelles chez le héros de l’histoire :

Suspendue dans ce ciel, la nouvelle lune, au lieu d’affecter l’apparence abstraite d’une demi-lune, révélait sa nature de sphère opaque éclairée tout autour par les rayons obliques d’un soleil perdu pour la Terre mais qui conservait tout de même – comme cela se voit seulement durant certaines nuits du début de l’été – sa chaleureuse couleur. Et Marcovaldo, à regarder cette étroite rive de lune taillée, là, entre l’ombre et la lumière, rêvait mélancoliquement de pouvoir rejoindre cette espèce de plage demeurée miraculeusement ensoleillée dans la nuit. [p. 111]

Les transformations eidétique (de faucille à sphère) et synesthésique (du halo impalpable à l’opacité des rayons) sont ici les effets d’une modification plus profonde. On comprend maintenant que la lune n’était pas source de l’éclairage du ciel, mais cible des rayons du soleil. Le soleil : astre diurne qui se révèle maintenant comme la véritable source de ce nouvel effet de lumière nocturne. Le texte dit à propos de la lune : « sphère opaque éclairée tout autour par les rayons obliques du soleil ». Un soleil qui pourtant n’est pas là, visible comme l’était d’abord les étoiles et les nuages, un soleil perdu par la terre, dont il ne reste que la « couleur chaleureuse ».

On comprend le procès passionnel vécu par Marcovaldo, qui passe de l’anxiété pour ne pas pouvoir apprendre les constellations aux enfants, à la mélancolie, ou mieux – comme dit le texte italien – à la nostalgie. Nostalgie d’un objet perdu de valeur – le soleil – et désir de se conjoindre à lui, grâce à une argumentation figurative tout à fait typique de l’écrivain italien : la « rive » de la lune porte « miraculeusement » à une [pas cette, comme le dit la traduction française, mais une] « plage » ensoleillée dans la nuit. C’est le seul soleil possible, un soleil qui transporte sa chaleur sur la lune, et transforme ses rives en plages. Nostalgie, donc, d’une conjonction poétique qui n’a jamais eu lieu, et sentiment d’imperfection pour l’expérience prosaïque qui est en acte. Il n’y a plus, en face de la mansarde, deux formes de lumière – la lune et le Gnac –, parce que c’est la mansarde même qui est désormais, comme au le premier jour de la création du monde, « entre l’ombre et la lumière », sans aucune possibilité de vision articulé, dotée d’une signification quelconque .

La conclusion de l’histoire – le lieu où se manifestent les contenus posés d’un narration qui est plus du côté du mythe que de celui du conte de fées – confirme cette perte totale de la possibilité perceptive. Marcovaldo signe un contrat avec un agent de publicité lumineuse, selon lequel les enfants doivent détruire l’enseigne de la Spaak chaque fois qu’elle est réparée, jusqu’à ce que la société fasse faillite. Mais quand le programme réussit, une nouvelle enseigne, plus grande et lumineuse de la précédente, prend la place de celle de la Spaak :

Et cette nuit-là, en caractères de feu — des caractères deux fois plus grands et plus larges qu’avant —, on pouvait lire COGNAC TOMAHAWK. Il n’y avait plus ni lune ni firmament, mais seulement COGNAC TOMAHAWK, COGNAC TOMAHAWK, COGNAC TOMAHAWK s’allumant et s’éteignant toutes les deux secondes. [p. 114]

Il n’y a plus l’écran de l’immeuble Pierbernardi qui cache la plus grande partie de l’écrit : l’enseigne est « deux fois plus grande et plus large qu’avant », et on la voit toute entière également de la mansarde de Marcovaldo. En plus, le rythme a changé : l’écriture – cette fois tout à fait compréhensible (« on pouvait lire ») – s’allume non pas toutes les vingt secondes, mais « toutes les deux secondes ». Il n’y a donc plus rien à voir : trop de lumière est une absence totale de lumière. La série des éclats du Gnac permettait donc une perception qui n’est plus possible maintenant. Tomahawk, comme on sait, c’est la bombe atomique.