Les sciences naturelles sont-elles culturelles ?

Une lecture sémiotique de l’idéologie dans les discours scientifiques, du langage aux sciences de la culture

Xochitl Arias Gonzalez

Université de Limoges, CeReS

Index

Mots-clés : culture, idéologie, langage, nature, réflexivité

Auteurs cités : François DOSSE, Xochitl Arias Gonzalez, Algirdas J. GREIMAS, Louis HJELMSLEV, Dominique Lecourt, André LEROI-GOURHAN, Maurice MERLEAU-PONTY, Pascal Picq, François RASTIER, Ferdinand de SAUSSURE

0. Un vieux débat…

- Note de bas de page 1 :

-

Ferdinand de Saussure, Ecrits de linguistique générale, Paris, Gallimard 2002, pp. 146-148. [Anciens documents 2a : 3283=3281].

- Note de bas de page 2 :

-

Saussure utilise surtout le couple langue/parole, mais l’articulation que le linguiste leur attribue excède le seul domaine du langage, ainsi que le laisse voir sa définition de la valeur sur deux axes, celui des successivités et celui des contemporanéités, que L. Hjelmslev, admirateur de Saussure rebaptise comme système/procès. C’est cette systématisation que nous allons garder dans cet article (cf. infra).

I. En 1891, le linguiste suisse Ferdinand de Saussure consacre sa première conférence à l’Université de Genève à la défense de l’appartenance des études linguistiques aux sciences « historiques » contre ceux qui voudraient en faire une discipline des sciences « naturelles »1. Non pas que Saussure ignorât les aspects biologiques du langage, mais son projet scientifique consistait à penser leur intégration dans un objet complexe dont la composante « naturelle » et la composante « culturelle » font un ensemble articulé sous l’égide du temps, celui-ci se déployant sur deux modes incompressibles, le système et le procès2.

- Note de bas de page 3 :

-

A. Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, Paris, Albin Michel, 1963.

- Note de bas de page 4 :

-

Pour le dire dans les termes d’un linguiste saussurien contemporain, « le sens ne se trouve pas dans l’objet ni dans le sujet, mais dans leur couplage au sein d’une pratique » (cf. Fr. Rastier, Sciences et arts du texte, 2001, p. 203).

Plus d’un siècle après, et contrairement à ce que Saussure supposait, le débat sur l’appartenance de la linguistique à la nature ou à la culture n’est toujours pas clos et les enseignements de Saussure ont dû attendre deux générations pour commencer à être compris. C’est que l’étude de la langue et du langage va de pair avec la réflexion sur l’articulation entre le sensible et l’intelligible : le langage se situe en effet à la charnière entre les sciences de la nature et celles de la culture. D’un côté, ses phénomènes tiennent leur substrat dans des conditions physiologiques et évolutives très concrètes du cerveau et du corps des espèces3. D’un autre côté, ses expressions ont lieu inexorablement à l’intérieur d’une pratique sociale, qui les motive et les façonne4.

- Note de bas de page 5 :

-

A. J. Greimas « Conditions d’une sémiotique du monde naturel », Langages n°10, juin 1968, pp. 3-35.

II. Dans le discours de Saussure et dans celui de ses disciples, existe tout de même une hiérarchisation : le « naturel » (les conditions-substrat) s’inscrit dans le « culturel » si l’on considère comme tel les diverses composantes de l’expérience. Et A. J. Greimas, un autre disciple de Saussure, d’aller jusqu’à appeler « monde naturel » précisément le « monde » dans lequel le sens se construit5. De ce point de vue, le culturel peut être entendu comme l’effet d’ensemble des transformations sur le substrat « naturel ».

Quoi qu’il en soit, l’entendement de l’homme sur l’univers qui l’entoure est médiatisé par sa propre situation. En somme, pour le saussurisme, la « culture » est un horizon de connaissances et non pas une catégorie ni un système fermé, c’est pourquoi son projet n’est pas uniquement d’étudier les langues, mais aussi le langage, c’est-à-dire la façon dont le sens se construit dans ce monde, naturel pour l’homme, qu’est la culture.

Il est intéressant de noter que Saussure a été tour à tour et suivant les « modes scientifiques », idolâtré et vilipendé, taxé tantôt de formaliste tantôt de sociologiste, d’historiciste et d’anhistorique... Cet état de choses constitue déjà un signe du statut d’objet culturel des discours scientifiques : en effet, il s’agit de formations ayant un fondement (philosophique) hérité à son tour d’une conception de l’univers (ou cosmogonie) dans laquelle nature et culture constituent une dichotomie : la séparation entre corps et esprit héritée de la Scholastique chrétienne. De ce fait, toute intention d’articulation entre les deux pôles devient logiquement impossible ou, du moins, insensée —dépourvue de sens.

III. Cet article propose d’explorer l’idée de l’appartenance culturelle des discours en prenant pour objet d’analyse le discours scientifique en lui-même. Puisqu’elles jouissent d’une légitimité sans faille en raison de leur quête de la Vérité, les sciences donnent en effet l’impression de ne pas être soumises aux phénomènes de l’interprétation et aux croyances, d’autant plus qu’elles se sont dotées d’outils —méthodes et métalangages— censés faire barrage à tout type de biais.

Dans le domaine des sciences dites « exactes » (ou « pures », un adjectif très explicite quant aux représentations que contient le langage scientifique), la cohérence entre les différentes composantes du discours scientifique (lois, méthodes, techniques, expérimentations, hypothèses, résultats) ont permis des productions que l’on associe au progrès technique. Dans le domaine des sciences de l’homme et de la société, cette valeur des sciences, même transformée en progrès social garde la trace de son passé : les sciences de l’homme et de la société étant des objets historiques postérieurs aux sciences de la nature, elles ont été construites à l’image de leurs aînées. Elles héritent donc de ses idéaux, alors que son objet -l’être humain et ses productions- n’est pas de même « nature ».

C’est autour de l’idée d’une spécificité de l’être humain en tant qu’objet d’étude pour la science, que nous allons approcher la question de la séparation entre nature et culture. En nous intéressant tout d’abord à l’étude du langage, nous allons comparer deux optiques différentes, celle de l’approche du langage comme objet culturel et celle de la nature du langage ; cette comparaison a pour objet de montrer l’émergence de valeurs que tout discours -y compris la science- véhicule. Nous ferons alors un bref parcours de l’histoire de la pensée scientifique à travers ses interprétations du couple nature/culture pour explorer comment des valeurs générales (philosophiques, mythologiques, identitaires) sont devenues des valeurs scientifiques. Enfin, en prenant une perspective plus en amont, nous souhaiterions proposer une articulation alternative à la dichotomie nature/culture pour la définition de l’objet d’étude de ce que l’on pourrait appeler les « sciences de la culture ».

1. Langage, nature, culture

1.1 Ferdinand de Saussure et le langage comme objet culturel

I. Dans la conférence de Saussure que nous avons évoquée plus haut, celui-ci associe la problématique du langage à la discussion sur la spécificité de l’espèce humaine :

- Note de bas de page 6 :

-

Ferdinand de Saussure, Ecrits de linguistique générale, idem., p.145

…On a tout refusé à notre pauvre espèce humaine comme caractère distinctif vis-à-vis des autres espèces animales, tout et absolument tout, […] excepté le langage […]. Je n’ignore qu’à l’heure qu’il est, plusieurs espèces de singes, comme l’ont annoncé les journaux, sont en train de nous disputer ce dernier fleuron de notre couronne, le langage articulé, et je ne discute pas quels sont les titres de ces singes qui peuvent être, je l’admets, dignes de considération. Ce qui est clair, comme on l’a répété mille fois, c’est que l’homme sans langage serait peut-être l’homme, mais qu’il ne serait pas un être se rapprochant même approximativement de l’homme que nous connaissons et que nous sommes, parce que le langage a été le plus formidable engin d’action collective d’une part, et d’éducation individuelle de l’autre, l’instrument sans lequel en fait l’individu ou l’espèce n’auraient jamais pu même aspirer à développer dans aucun sens ses facultés natives6.

- Note de bas de page 7 :

-

C’est-à-dire, une conférence universitaire donnée par F. de Saussure dans l’Université de Genève à la fin du xixe siècle. Les termes en italiques constituent autant d’éléments du contexte pratique de ce texte, c’est-à-dire qu’ils exercent une sorte d’influence externe sur le texte. Il existe aussi une « influence » interne, propre au texte, illustrée par l’analyse que nous présentons en §1.2

Laissons de côté les aspects rhétoriques et historiques de cet extrait, qui s’expliquent par le genre de discours dans lequel s’inscrit la conférence de Saussure7 pour nous intéresser au fait qu’il laisse voir l’originalité du projet saussurien.

- Note de bas de page 8 :

-

En se démarquant de la discussion sur l’exclusivité du langage humain, l’étude du langage s’éloigne ainsi des aspects mythico-idéologiques. Comme cela a été montré par Rastier, la thèse du langage comme trait exclusif de l’espèce est associée au besoin de justifier à la fois l’existence de Dieu‑verbe et de l’homme comme être élu de la Création (cf. Fr. Rastier, « Sciences du langage et post-humanité », Actes du congrès Sémio 2004 en ligne et « De l'origine du langage à l'émergence du milieu sémiotique », Marges linguistiques N° 11, mai 2006 (Cf. « Marges linguistiques », 2001-2006. Supplément de Texto! [En ligne], janvier 2007. Disponible sur : <http: //www.revue-texto.net/marges/>. (Consulté le 10 août 2008)

La faculté du langage comme une spécificité de l’être humain a certes une longue tradition, comme en témoigne le fait que trois monothéismes (judaïsme, christianisme et islamisme) ont associé la divinité au Verbe. L’argumentaire de Saussure se démarque cependant de cette tradition par deux déplacements majeurs. Ici, en effet, le langage humain n’est plus abordé comme un trait exclusif qui permettrait de distinguer (de séparer) l’homme des animaux. Saussure n’entend pas nier le trait commun /animalité/ qui rapproche l’homme des autres espèces animales, ni la possibilité que ces autres espèces possèdent la faculté du langage articulé. Ce qu’il propose est de considérer le langage dans son statut de moteur des productions créatives et épistémologiques de l’homme.8 En amont, le linguiste suisse opère un deuxième déplacement en donnant aux objets culturels (aux réalisations de « l’action individuelle et collective ») une importance primordiale dans la construction de la connaissance.

- Note de bas de page 9 :

-

F. de Saussure, idem , p. 146.

II. Plus loin Saussure estime que, même en considérant le langage comme une fonction « naturelle », son étude réclame d’y accéder par l’intermédiaire des langues existantes9. L’orientation que cette exigence imprime à l’analyse fait la spécificité de l’approche saussurienne. Centrée sur l’action, sur ces objets culturels que sont les langues et par conséquent sur une base que l’on pourrait qualifier d’« empiriste », cette posture ne nie pas pour autant la dimension individuelle des actes du langage et de la connaissance ni ses conséquences. En revanche, elle met en lumière une ambition : celle d’intégrer la dimension individuelle et la dimension collective de l’expérience par l’interaction -de l’individuel au collectif et vice-versa, de la création à l’apprentissage et vice versa-, dans une articulation qui constitue le langage. La complexité qu’en résulte permet donc de dépasser toute idée d’unicité et ses réductionnismes conséquents, ainsi que le donne à voir le titre de l’ouvrage que Saussure n’a jamais achevé L’essence double du langage.

- Note de bas de page 10 :

-

F. de Saussure, idem, p. 150

Saussure y conçoit une théorie de la valeur comme un objet ouvert à l’aide de deux choix de départ. D’une part, les catégories de l’étude de l’objet ne sont donc pas entendues comme des attributs de l’objet en lui-même, mais comme des artefacts créés pour son analyse. D’autre part, l’objet qui fait la matière de cette histoire, -tout comme l’art, la religion, le costume, etc- concerne des actes «régis par la volonté et l’intelligence humaine », qui ne touchent « pas seulement l’individu mais la collectivité »10. C’est l’image de l’expérience déployée comme pratique, et allant de l’habitude jusqu’aux institutions.

III. La pensée saussurienne s’est heurtée à l’obstacle de sa transmission et de son interprétation. En effet, son œuvre la plus connue n’en est pas une : le Cours de linguistique générale est, comme chacun sait une construction de deux linguistes qui ont travaillé sur les notes prises par certains des étudiants qui assistaient aux cours du linguiste Genevois. C’est seulement à l’aube du xxième siècle que la découverte d’archives de la famille Saussure a permis de trancher sur la polémique entre ceux qui défendaient un Saussure « intemporel » et ceux qui affirmaient que le temps est un élément majeur de la pensée saussurienne, indépassable mais complexe, car constitué à la fois d’éléments in praesentia (le procès) et d’éléments in absaentia (le système). Bien que les tenants de cette posture aient souvent évoqué la formation comparatiste du maître Suisse et même s’ils se sont vus confortés par chacune des découvertes d’archives, y compris la dernière en date, l’image de l’œuvre de Saussure qui est toujours en usage est celle du formalisme des structures et du déni de l’histoire. L’argumentation des défenseurs du « Saussure comparatiste » a-t-elle manqué de solidité ? Les preuves apportées étaient-elles trop parcellaires ? Ou bien, était-ce que l’air du temps (expression aux antipodes de l’esprit scientifique attendu) soit le seul qui rende sa force à une idée, fût elle scientifique ?

1.2. Les sciences cognitives et la naturalisation du langage

- Note de bas de page 11 :

-

S. Pinker, L’instinct du langage, Paris, Odile Jacob, 1999, 493 pages.

I. L’œuvre de Saussure n’est aujourd’hui plus à la mode dans les sciences du langage, le structuralisme ayant été le bouc émissaire scientifique des bouleversements sociaux de la fin des années 1960. à sa place, ce sont aujourd’hui les sciences cognitives qui s’érigent en paradigme dominant. Mesurons la distance entre l’œuvre de Saussure et les recherches cognitives sur le langage à partir de la lecture de la quatrième de couverture de L’instinct du langage, un ouvrage très célébré du neurobiologiste Steven Pinker11.

STEVEN PINKER

Quelles sont les structures universelles du langage ? Quelles sont ses bases biologiques ? Que savent les bébés en naissant ? Existe-t-il des gènes de la grammaire ? Parviendra-t-on à recréer le langage humain par l’intelligence artificielle ? Quelle différence entre les humains et les animaux ? Que nous apprennent les idiots savants et les enfants loups ? Pense-t-on en langage ou en images ? Existe-t-il une langue mère ? Pourquoi existe-t-il autant de langues différentes ? Et pourquoi est-il si difficile d’en apprendre une à l’âge adulte ?

Sur toutes ces questions, fondamentales dès qu’il s’agit du langage, voici la somme la plus élaborée et la plus accessible à l’heure actuelle, par l’une des personnalités les plus en vue et les plus brillantes du monde scientifique international.

L’instinct du langage a été salué comme une réussite incomparable lors de sa publication aux Etats-Unis et a été un grand succès de librairie.

Steven Pinker dirige le centre de neurosciences cognitives du Massachusetts Institute of Technology.

« Pinker a le génie, si rare chez les scientifiques, de rendre les questions les plus difficiles accessibles à tous » New York Times Book Review.

« C’est précis, c’est clair et c’est drôle ! » The Economist

L’INSTINCT DU LANGAGE

Qu’est-ce que cette quatrième de couverture nous permet d’apprendre sur le discours de Pinker ? En sémiotique, toute analyse commence par la segmentation du texte dans des parties à partir de la fonction qu’elles remplissent dans celui-ci. Dans cette quatrième de couverture, nous avons un premier paragraphe dédié à l’énumération des « questions fondamentales » du langage : ce livre est bien une somme, d’ailleurs le deuxième paragraphe le dit expressément. Voici que nous pouvons déjà distinguer deux positions différentes par rapport au contenu du livre et elles constitueront les limites d’une première segmentation : un premier segment résume le texte (premier paragraphe, résumé) et le second le contextualise en le commentant (deuxième paragraphe, commentaire).

Le deuxième paragraphe argumente en trois volets la valeur du livre. Il traite l’ensemble des problèmes fondamentaux de son objet d’étude -il est complet-, tout en étant un objet capable d’allier des contraires : il est « le plus élaboré » mais aussi « le plus accessible ». Enfin, la troisième qualité mise en avant est son origine, puisqu’il a été écrit « par l’une des personnalités les plus en vue et les plus brillantes du monde scientifique international » -cette troisième valeur correspond à la célébrité entendue comme signe de légitimité. De ce point de vue, il est « naturel » que ce livre ait été « un succès de librairie », ainsi que le troisième paragraphe l’affirme. Cette fois-ci, l’argument de vente ne tient pas dans la description valorisante de l’œuvre en tant que contenu, mais dans son instauration en objet de valeur : si le contenu est déjà positif en lui-même, le « succès » fonctionne ici comme une confirmation « objective » de cette valeur. Au milieu de tout cela se trouve l’auteur qui, par ses lumières et par sa célébrité, articule ses deux composantes, « interne » ou individuelle (la complétude) et collective ou « sociale » (le succès).

- Note de bas de page 12 :

-

Il est intéressant de noter que ce « dédoublement actantiel » de valeurs apparemment opposées n’est pas exclusif du discours de la consommation. Elle est par exemple coutumier dans les mouvements des arts visuels au xxème siècle, du cubisme au post-modernisme en passant par le Land Art. Ce sujet nécessitant que l’on s’y intéresse avec plus d’ampleur, nous nous limitons à signaler cette coïncidence et renvoyons à nos articles ultérieurs, ainsi qu’à l’œuvre d’Ada Dewes (cf. Mouvements d’avant-garde dans la peinture contemporaine, th. Doc. Paris, EHESS, 1983, 319 pages)

Ce texte met donc en avant des valeurs en vogue dans l’économie : la mondialisation et les savoirs (« monde scientifique international »), la forme commerciale de la réussite (« un succès de librairie ») ainsi que l’importance de la reconnaissance publique ou de la circulation des images (« une des personnalités les plus en vue »). Le mariage même de valeurs apparemment opposées (complétude et accessibilité) est une tendance forte des consommateurs des pays industrialisés, aussi bien pour l’automobile que pour le tourisme12. Ces éléments permettent d’identifier l’objet dont il s’agit (le livre) comme circulant dans l’ordre des industries culturelles : la quatrième de couverture est un texte publicitaire ou persuasif, cherchant à déclencher une action (l’achat), indépendamment du texte que le livre « contient ». Les trois arguments qu’ils fournissent (sur le contenu, sur l’auteur et l’effet d’ensemble de ses avantages indiscutables) sont autant d’arguments de vente organisés dans une progression objectivante et sont censés faire de l’objet un must have, si l’on peut dire. Ils ont pour fonction de persuader le lecteur de passer à l’action : lire le livre -après l’avoir acheté.

- Note de bas de page 13 :

-

Des crèmes de beauté aux crèmes dessert, les notices commerciales sont organisées ainsi : la première phrase ou paragraphe accroche le lecteur-consommateur à partir d’une illustration des problématiques qui pourraient le toucher. Le deuxième montre une solution-valeur associée au produit et la troisième présente l’objet comme produit dans son environnement commercial (innovation, best-seller, etc.)

L’organisation même de l’argumentaire en trois volets correspond à la structure qui est la norme de la mercatique, non seulement pour les produits culturels, mais pour tous les produits en général13. Le livre de Pinker est un donc produit éditorial dont le fonctionnement est régi par l’ordre des industries culturelles. à cet ordre appartiennent des idéaux comme la démocratisation culturelle et des objectifs comme le divertissement. C’est donc pour abonder dans l’argumentation des valeurs de la réclame que le fragment final du texte introduit des voix « expertes » : celle du New York Times Review et celle de The Economist. Ce troisième segment du texte démontre donc la valeur « culturelle » de cet objet en insistant sur l’accessibilité « pour tous » et le ton « drôle » du livre -le divertissement, auquel ce mot est attaché, est peut-être la forme la plus populaire (même si certains esprits la considèrent comme une « dérive ») de l’amusement.

- Note de bas de page 14 :

-

Cette qualité de scientifique « hors norme » est reprise textuellement dans la sanction de la presse, lorsqu’il lui est attribué « le génie, rare chez les scientifiques » de rendre accessibles « les questions les plus difficiles ». On n’est pas loin de la figure héroïque de Prométhée.

II. Voici pour la « légitimité commerciale » du livre. Nous pourrions continuer l’analyse de l’objet commercial en intégrant les éléments plastiques comme la disposition visuelle des différentes parties du texte et la présence d’une photographie de l’auteur, juvénile avec son large sourire et ses cheveux longs. La photographie que la quatrième de couverture présente s’intègre ainsi au dispositif argumentatif de l’affirmation des qualités de l’auteur, contraire à l’image populaire du scientifique (il rit, il est décontracté, il est jeune)14. Nous ne le ferons pas car nous n’avons pas reproduit ici l’intégralité de la quatrième de couverture, mais seulement son texte. Gardons à l’idée simplement que l’auteur est identifié comme une figure extra-ordinaire du monde scientifique. La légitimité du livre dans ce domaine-ci n’a pas été laissée de côté ; elle est illustrée par la partie du texte établissant une transition entre la réclame et l’opinion des experts, sous la ligne horizontale qui sépare matériellement l’argumentaire commercial strict de ses « ajouts ». Cette séparation visuelle fonctionne comme frontière axiologique : les valeurs de ce qui est dit par la suite doivent être considérées comme indépendantes de la réclame.

- Note de bas de page 15 :

-

Nous avions évoqué plus haut les éléments mythologiques que le segment persuasif évoque. Si l’on articule l’organisation de l’expression (éléments de l’espace textuel tels que la photo de l’auteur, paragraphes, ligne horizontale, caractères italiques…) avec celle du contenu (l’argumentaire publicitaire, les valeurs mis en place) nous verrons les deux plans avoir une correspondance structurale. La conformité du plan de l’expression avec le plan du contenu est ce qu’on appelle sémiose ou fonction sémiotique.

Cette nouvelle position par rapport au contenu du livre (la première était le résumé, la deuxième la mise en valeur), se subdivise en deux segments. D’abord, la fonction académique de l’auteur (« directeur du centre de neurosciences cognitives du Massachusetts Institute of Technology »), puis les opinions de tiers acteurs : la presse dans sa qualité d’experte en matière d’édition. Ces segments fonctionnent à un autre niveau d’élaboration, leur niveau de médiation est plus abstrait que celui des trois premiers paragraphes. Ce que les experts disent est « médiatisé » par leurs positions dans le contexte « médiatique », il s’agit de deux publications réputées. Elles sont valables par leur institutionnalité, et ici la réputation du New York Times vaut celle du MIT, dans leurs domaines respectifs. Autrement dit, le NYT est à la presse ce que le MIT est à la science : une sorte de parangon. En même temps, le rôle social de la presse est semblable à celui de la science par leur rapport à la Vérité : on souhaite qu’elle soit « objective », « neutre ». C’est cette distance objectivante que la ligne horizontale matérialise. Plus amplement, cette quatrième de couverture apparaît comme un récit de légitimation pour son auteur, allant de son image (sa photo, son propos) à son œuvre (le titre à la fin du texte), en passant par l’approbation d’une tierce autorité (l’avis de la presse)15.

1.3. Appartenance institutionnelle, appartenance idéologique et science comme pratique sociale

- Note de bas de page 16 :

-

On aurait pu aussi se laisser guider par l’ensemble de l’œuvre de l’auteur et on verrait aussi apparaître la nature comme objet virtuel rien qu’en jetant un coup d’œil aux titres de ses livres : Comment fonctionne l’esprit, Comprendre la nature humaine, The language instinct : how the mind creates the language, Language learnability and language development, Lexical and conceptual semantics, Words and rules : the ingredients of language…. Les valeurs véhiculées par ces titres sont les mêmes que celles qui ressortent de la quatrième de couverture nous avons soumis à l’analyse.

I. Il n’est évidemment pas nécessaire d’analyser les mots contenus dans une quatrième de couverture pour savoir que la vision de Pinker sur le langage se place sur le pôle « nature » du couple nature/culture. Pour le savoir, il aurait suffi de remarquer qu’il travaille dans un laboratoire de neurosciences cognitives16. Cependant, si l’on considère la science comme une pratique (elle est fondée sur une méthode particulière), il faut reconnaître que la manière dont on pose les questions est fondamentale pour le faire scientifique. Suivant notre problématique de départ, nous avons placé les « questions fondamentales » citées par rapport au couple nature/culture. Dans le premier paragraphe du texte sélectionné, nous distinguons des questions causales ou liées à l’origine du langage, et des questions instrumentales ou relatives à l’évolution de l’homme. Par rapport à leur contenu sémantique, on pourrait alors situer les premières sur le pôle de la nature et les secondes sur celui de la culture, tout en notant que les questions sur la nature mettent l’accent sur des aspects non rationnels et que les questions sur la culture se réfèrent aux aspects techniques du langage. L’ensemble des « questions fondamentales » sur le langage ainsi distribué, nous pourrions même considérer que la « charnière » nature et culture est ici formée par « les structures universelles du langage ».

Fig. 1. Distribution thématique du contenu

|

Questions « causales » |

Questions « instrumentales » |

||

|

L’origine |

Systématicité |

Le fonctionnement de l’espèce |

La technique |

|

1. Quelles sont ses bases biologiques ? 2. Existe-t-il des gènes de la grammaire ? 3. Existe-t-il une langue mère ? 4. Que savent les bébés en naissant ? |

1. Quelles sont les structures universelles du langage ? 2. Pourquoi existe-t-il autant de langues différentes ? |

1. Quelle différence entre les humains et les animaux ? 2. Que nous apprennent les idiots savants et les enfants loups ? 3. Pourquoi est-il si difficile d’apprendre une langue à l’âge adulte ? |

1. Parviendra-t-on à recréer le langage humain par l’intelligence artificielle ? |

|

Nature |

Culture |

||

A partir de cette catégorisation, nous avons une idée de la posture de l’auteur dans son approche de la langue dont l’organisation cause/effets reprend bien les figures de la raison scientifique stricte. La science du langage que l’on fait à l’institut de technologie du Massachusetts se présente donc comme une science proche des sciences de la nature, domaine par excellence des relations de cause à effet. Et comme le nom de l’institution le dit, cette approche correspond à une optique « technologique », c’est-à-dire une perspective de développement technique. Lorsque le caractère /humain/ est abordé dans le faire scientifique du linguiste du MIT, il est soumis tout compte fait soit à l’ordre naturel, soit à l’ordre technique. En ce qui concerne le langage, celui-ci ressort unifié (langue « mère », universels du langage) par le biais de la nature : il s’agit d’un phénomène « universel » dont le fondement biologique comme les variations est lié pour une bonne partie au développement biologique de l’homme (« gènes », « bébés » et « naissance » vs « âge adulte » …). La raison humaine intervient comme productivité (la question des « langages artificiels »), mais les secrets de son fonctionnement (sa structure) peuvent être appréhendés en dehors de la socialité, c’est pourquoi on apprend des choses à propos du langage de ces êtres situés à l’extérieur du système social que sont « les enfants loups » et « les idiots savants ».

II. Si le temps est un aspect fondamental du langage chez Pinker comme chez Saussure, pour le second, l’accent est mis sur la complexification et la diversité, alors que dans le cas de Pinker les aspects de l’évolution sont prioritaires, et l’image d’unicité est en surplomb. Même les mots exprimant une certaine collectivité sont soumis à une instance unitaire. Le constat de la diversité des « langues » est ainsi encadré par l’interrogation sur leur origine, la question des « êtres humains » est circonscrite à la catégorie de l’espèce, la pluralité du mot « bébés » est évoquée sous le régime temporel de la naissance. Enfin, des figures telles que « idiot savant » ou « enfant loup » possèdent un sens étranger à la notion d’intelligence humaine. Avant la raison -la décision, le discours, la pratique- il y a donc les déterminations de la Nature. Trois concepts de la théorie saussurienne restent donc en dehors de cette optique : « action collective », « volonté » et « intelligence humaine » (cf. supra, §1.1). En articulant l’ensemble de valeurs que l’on a identifiées dans les deux approches, nous aboutissons à un problème d’ordre éthique : l’universalité s’oppose à l’idée du libre-arbitre et à la considération de la diversité des groupes sociaux.

Pour comprendre l’idéologie (articulation de valeurs dans un ensemble de croyances) véhiculées par les « questions fondamentales » sélectionnées dans L’instinct du langage, il faudra identifier, comme nous l’avons fait pour les industries culturelles et le monde éditorial, les valeurs en vigueur et les logiques articulant le sens, cette fois-ci dans la pratique scientifique. Quand un sémioticien s’intéresse à la mercatique, son regard n’est pas différent de celui qu’il porte à la science, toutes deux étant considérées comme des discours, expressions d’une pratique plus ou moins normée. La mercatique étant une pratique « technique », il s’agit d’un discours très normé et normatif : nous avons souligné la manifestation de ce topos dans les trois parties de l’argumentaire commercial. Quelle est la norme en vigueur, la « doxa » qui encadre la pratique scientifique du centre de recherches cognitives du Massachusetts Institute of Technology ? Ne serait pas-elle liée à l’opposition entre la raison et la technique ?

III. Ces interrogations nous ramènent à une question restée apparemment en dehors des deux catégorisations : « Pense-t-on en langage ou en images ? » De la même façon que l’énoncé de la fonction académique de Pinker par rapport à l’argumentaire commercial de la quatrième de couverture, cette question suppose un changement de perspective. En opposant l’image au langage, elle situe la dichotomie nature/culture sur l’opposition historique logos vs icône, une dichotomie héritée des Grecs, qui déploie l’opposition nature/culture sur l’aspect de la médiation, sujet que nous avons évoqué plus haut (cf. Ch.1.2§3). En regardant de plus près ces deux dichotomies, c’est l’ensemble de l’histoire de la science occidentale qui se voit actualisé par le texte de la quatrième de couverture du livre de Pinker. Cette correspondance entre l’expression et le contenu de la quatrième de couverture de l’objet constitue un système sémiotique et c’est cette actualisation de valeurs historiques de la science qui nous permet de parler de la science comme objet culturel. Un petit survol de ces valeurs historiques nous permettra d’y voir plus clair.

2. Raison vs nature : images d’un héritage idéologique

2.1. Nature vs culture : la nature comme limite

I. L’utilisation du couple nature/culture dans le discours scientifique n’est donc pas absolue, elle exprime plutôt une orientation de leur pratique et une certaine vision du monde. C’est justement dans la représentation de l’univers (ou cosmogonie) de la pensée occidentale qui se situent les origines de cette dichotomie, ainsi que nous l’avons affirmé à l’occasion de la conférence de Saussure à l’université de Genève.

- Note de bas de page 17 :

-

Physique II. 1. 192b. 20

Le concept de Nature (phγsis), en effet, a été introduit par Aristote17 pour décrire le principe de transformation qui est propre ou intérieur à la chose elle-même et qui est opposé à l’arbitraire ou changement opéré à l’extérieur et sur une entité donnée. En suivant ce raisonnement, l’élève de Platon a partagé l’univers en deux régions, alors que son maître le voyait comme un cercle uni -l’unicité comme image de la perfection. Le découpage de l’unité en deux segments a permis à Aristote de discuter deux expressions différentes du changement, à la fois « mouvement » et « transformation ». Il est des êtres vivants (ou mouvants) parfaits car éternels. Ils forment une région « surnaturelle » ; dans la conception aristotélicienne les astres s’y trouvent, par exemple, car le philosophe grec les imaginait pérennes. Il en est d’autres corps, imparfaits car expérimentant des changements contradictoires (naissance/mort) ; tous les êtres de la terre, dont l’homme, appartiennent à cette « seconde classe » des êtres, celle de la nature périssable.

II. Le christianisme, dans un véritable acte de syncrétisme culturel, a superposé son concept de Dieu à celui de la « surnature » parfaite et éternelle grâce aux travaux de Thomas d’Aquino puis de Fra Angelico. Les deux régions de la physique aristotélicienne sont devenues dans la théologie chrétienne les axes sur lesquels s’organise une hiérarchie des êtres en fonction de leur relation avec « l’éternel », qui se traduisait par une sorte de gradualité de la perfection. Dans ce système, l’homme est considéré évidemment comme supérieur aux autres êtres vivants par sa « ressemblance » avec dieu -puisque celui-ci aurait créé l’homme à son image.

La terre est ainsi devenue une Vallée de larmes et le ciel, patrie du salut et siège du paradis, d’où le concept religieux de la séparation du corps -méprisé car associé à la terre- et de l’esprit -valorisé car rapporté au « Très haut », à la surnature divine. Enfin, le Verbe, c’est-à-dire le langage, devient ici l’expression par excellence de l’esprit. Associé au monde supérieur, le langage devient le signe ou l’image de la supériorité de l’espèce humaine et de sa filiation avec la divinité. C’est ainsi que le langage s’est invité à la réflexion sur la spécificité humaine.

- Note de bas de page 18 :

-

L’idéologie a une histoire intéressante dans la tradition sémiotique greimassienne. En effet son apparition dans la littérature est liée au remplacement de l’étude des mythes, qui créait un problème le projet épistémologique de la sémiotique dans le sens où d’une part la mythologie était liée à l’étude des sociétés anciennes (comme chez Dumézil et Lévi-Strauss) et d’autre part à une figure dont la « sobriété » scientifique que l’école greimassienne cherchait s’est trouvée mise en question (celle de R. Barthes). La substitution du concept de mythologie par celui d’idéologie dans la deuxième moitié des années 1970 supposait donc un gain d’objectivité pour le discours scientifique greimassien (Cf. X. Arias Gonzalez, th., Univ. Limoges 2008.) Plus tard, l’idéologie sera systématisée dans le parcours génératif de sens comme une articulation syntagmatique de valeurs modelant le discours : elle constitue une articulation fondatrice et potentialisante du discours et de ce fait, une « quête permanente de valeurs » qui donne lieu à une structure actantielle récurrente. Enfin, son existence sur le mode « potentiel » peut être actualisé par des thématisations ou figurativisations que l’on connaît comme mythologie (cf. Greimas, Courtés, Sémiotique : dictionnaire Raisonné de la théorie du langage. Paris, Hachette 1979, entrée « idéologie »). Malgré cette élaboration systématique, le concept d’idéologie est tombé dans l’oubli chez les sémioticiens, peut être en raison de sa polysémie.

III. Les valeurs que la théologie chrétienne véhiculait devinrent un discours dominant, et la plupart des penseurs de la « Nature », de Copernic à Newton en passant par Galilée construit un discours scientifique à partir du discours théologique, même si certains d’eux ne se revendiquaient que de la physique aristotélicienne. L’astronomie a ainsi gardé, par exemple, la figure du cercle pour la description du système solaire et n’a cessé de lutter contre la tentation de fermeture de l’Univers. La science dite « moderne » s’est inscrite dans un processus d’autonomisation du discours théologique qui s’élabore à mesure que la frontière entre nature et culture s’estompe. Et cependant, ainsi que nous allons le voir, cette position n’est pas exempte d’une vision du monde qu’elle transmet à travers la structuration de ses pratiques. La théologie porte une orientation, une finalité : il s’agit de l’élévation de l’âme. Cette « éthique » religieuse s’est transposée en idéal scientifique dans un cheminement paradoxal. Comment cela a-t-il été possible alors même que la science dite « moderne » s’est construite en essayant de s’affranchir de la pensée religieuse? C’est l’ensemble d’une conception du monde projetée sur un système de valeurs orienté (intentionnel et éthique) que l’on appelle idéologie en sémiotique18.

2.2. De l’idéal (éthique) de la raison à l’idéal (technique) de la science moderne

I. La notion de « sciences de la nature » remonte à Kant. Celui-ci situe à l’homme à la charnière entre le monde physique et le monde moral. Le philosophe revendique pour l’homme une certaine supériorité par rapport aux autres créatures dans la mesure où il possède la liberté de contrarier les lois du monde physique en obéissant à celles du monde moral. La séparation entre l’homme et la nature par l’éthique (liberté de l’homme circonscrite par la norme morale, encore une alliance de valeurs apparemment opposées) constitue ainsi l’explication du fait que, pour Kant, il est impossible de transposer dans le domaine des sciences morales (ou de l’homme) les lois de la Nature. La critique kantienne d’une « raison pure » s’en prend en effet à ceux qui voudraient faire une mécanique appliquée à l’homme.

II. Qu’est-ce que la mécanique vient faire ici ? Notons que la naissance de la « science moderne » se situe dans l’époque de la pensée des Lumières : d’une part, elle veut s’affranchir de la pensée théologique (Descartes, Laplace) ; d’autre part, elle remplace la foi en dieu par la croyance dans le progrès technico‑scientifique. C’est Laplace, inventeur du calcul de probabilités, le premier à penser que tout phénomène est, sinon connaissable (puisque l’on ne connaît pas son origine, ses causes exactes), du moins calculable. Cette transformation est celle de l’expression de l’idéal de la science (la vérité) sous la forme d’un programme : la réduction de l’incertitude par la prévision et le moyen pour celle-ci est le calcul. Dans sa description de la nature, Descartes évacue la question de la surnature héritée d’Aristote en unifiant l’ensemble des êtres vivants dans un système fermé en raison de leur muabilité : il s’agit de la monade cartésienne. Ainsi châsse-t-il dieu de sa création du fait de sa condition d’immuabilité, pour lui donner un rôle de « repère fixe » par rapport aux entités qui relèvent du mouvement et de la transformation. Le système d’êtres vivants s’appelle désormais le « monde » et la nature est désormais l’ensemble formé par la matière et ses règles. L’homme des Lumières croit que par la soumission de la nature au monde humain il a repoussé le fantasme de la divinité et gagné son émancipation. Serait-ce possible ?

- Note de bas de page 19 :

-

Cf. A. Mattelart, L’invention de la communication. Paris, la découverte, 1997.

III. L’évolution dans la pensée scientifique des Lumières est une transposition de celle des structures sociales. Il s’agit en effet du passage de la société absolutiste à la pensée libérale, aussi bien dans l’économie que dans la philosophie. C’est ainsi qu’en prenant comme une métaphore le corps humain (que Cl. Bernard avait caractérisé comme un milieu interne) et l’appliquant à l’idée de la Nation, certains amateurs du calcul de probabilités (par exemple Condorcet) façonnent le discours des sciences en instrument de transformation sociale grâce au progrès technique. L’amélioration des voies de transport était envisagée, par exemple, dans le but d’optimiser la circulation des biens : dans cet organisme le sang est l’économie, le cœur le commerce, la tête l’Etat. De ce point de vue, la communication, terme dont l’usage était restreint jusqu’alors aux pratiques religieuses, est devenu un concept appliqué aussi bien dans le génie mécanique et la chimie que dans le langage19. Dans ce processus, la science reprend une finalité, qui est, en dernière instance, le progrès de l’humanité -par rapport au programme défini.

- Note de bas de page 20 :

-

Il est intéressant de remarquer, en ce sens, que l’essor de la science moderne est aussi contemporain de l’esclavagisme, expression anti-éthique par antonomase. L’aspect de la soumission à l’ordre supérieur est bien une condition de ce système idéologique et celui-ci est transversal ou, comme on dit en sémiotique, syntagmatique.

La science moderne a ainsi fini par marier l’idéal kantien de la liberté de l’homme avec les procédures déterministes de la mécanique d’origine newtonienne, même si cet idéal n’est plus d’ordre éthique mais technique. La nature devient en conséquence un objet de transformation, un Autre à maîtriser, l’instrumentalisation de tout objet étant le seul moyen de réduire l’incertitude -la peur de l’Altérité. Si libéral et laïque que fût son intention, le programme de réduction de l’incertitude n’est pas moins une expression de la nostalgie de la divinité, puisqu’il dépend d’une conception moniste, linéaire, uniciste de la réalité. Descartes érige la pensée en la part de dieu dans l’homme et institue le second en imitateur du premier. L’expulsion de dieu du monde des hommes ressemble plus à un putsch qu’à une émancipation. 20

2.3. De la Nature comme objet et du double paradoxe de l’objet scientifique

- Note de bas de page 21 :

-

D. Lecourt, « Les nouvelles philosophies de la nature », dans A quoi sert donc la philosophie ? Des sciences de la nature aux sciences politiques. Paris, PUF, 1993.

I. Outre la conception du corps humain comme un « milieu interne », il semblerait que l’on doive à Cl. Bernard d’avoir utilisé le premier le mot déterminisme comme programme scientifique focalisé sur la découverte des lois qui régissent la nature dans ses différentes dimensions21. Ce principe volontariste, la combinaison de valeurs mécaniques et économiques par le biais d’un système de normes (supposées tellement régulières –nécessaires-, qu’on les a appelées « règles ») a donné lieu à deux types de dérive, le réductionnisme et le fatalisme comme une résurgence de l’unicité platonicienne, valeur foncièrement métaphysique ainsi que nous l’avons montré plus haut.

- Note de bas de page 22 :

-

La parution simultanée du manifeste du Cercle de Vienne et de l’ouvrage freudien Malaise dans la civilisation (1929) introduisent pour les historiens de la science le remplacement dans le régime des croyances occidental de dieu par la science. Cf. Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences (D. Lecourt, dir.) Paris, PUF, 1999.

Si la physique, l’économie et la communication fonctionnent ensemble dans la vision déterministe, c’est qu’elles sont le corrélat d’une définition absolue de leur cadre d’action : lorsqu’on est capable de dessiner une direction et de la situer dans un cadre, on réintroduit une finalité dans le discours. En se donnant comme finalité (éthique) le progrès et comme moyens (techniques) le calcul et la prévision, la science « moderne » met en place un système de valeurs articulé en fin de comptes comme une mécanique, c’est-à-dire comme un ensemble régulier d’étapes et de classes. Déterministe, il établit un rapport linéaire entre les différentes étapes et partage les éléments observés en causes et effets -les causes font ainsi figure de nécessité. La pensée déterministe fonctionne dès lors comme un processus de réduction de l’incertitude -la science a importé de la Logique autant que de la pensée religieuse sa quête de la Vérité. Si l’on regarde de plus près, ce qu’elle réduit est la complexité donnée de son objet par la sélection d’un point de vue. Mais, si l’on se réfère au réseau intertextuel de la science occidental, la finalité du discours tient une toute autre portée, puisque pour le discours religieux il n’y que dieu pour qui « rien n’est incertain » : l’homme scientifique n’émule pas dieu, il veut sa place22.

- Note de bas de page 23 :

-

A. J. Greimas interviewé par J. Fontanille dans Langue Française, N° 61, 1984, p. 121-128.

- Note de bas de page 24 :

-

D. Lecourt, op. cit.

Bien qu’inspirée par la Physique de l’époque, cette conception du faire scientifique ravive, en somme, l’image de l’unité fermée, qu’elle s’appelle « système », « monade » ou « voûte céleste ». Le concept même de nature, bien qu’il soit marqué de rationalisme dans la science moderne, n’est pas pour autant moins l’héritier d’une croyance à propos de l’ordre surnaturel. Comme l’affirment certains spécialistes du sens, chaque « mythe » a vocation d’être remplacé par une nouvelle mythification, après le vide laissé par l’entreprise démystificatrice23. Des historiens de la science comme D. Lecourt semblent ratifier cette idée, en considérant que la pensée scientifique construite sur l’idéal déterministe est toujours « déiste » car dépendant d’une définition de l’espace et du temps comme des Absolus24.

II.La science moderne s’est construite dans sa confrontation à la pensée religieuse, mais la transposition des valeurs de celle-ci dans la science donne une image de la situation de la pensée scientifique à l’intérieur de la société. Celle-ci est en effet un discours qui s’inscrit, en tant que tel, dans l’ensemble interconnecté de valeurs et de pratiques que l’on appelle culture. L’intérêt de connaître ces articulations réside dans le fait de pouvoir appréhender les limites pratiques de ces valeurs pour corriger leurs contradictions.

À en croire le même Lecourt, par exemple, la révolution de la physique quantique consisterait à avoir rompu le continuum déterministe, la quête d’Absolu par l’impossibilité de connaître en même temps la position et la vitesse d’une particule. La définition d’un cadre et d’une direction est une sélection de l’ensemble de conditions, de variables et d’« observables ». Pour lui donc, une science capable de s’affranchir des mythes associés à la dichotomie nature/culture est une science qui réfléchit au même temps à son objet d’étude qu’à son point de vue par rapport à lui. Cela constitue la tâche même de définition de l’objet d’étude (ou objectivation) pour les sciences, mais elle débouche sur un double paradoxe : la pensée de la continuité limite artificiellement de l’objet d’étude, allant jusqu’à l’empiètement de valeurs entre pratiques, par exemple de la pensée « métaphysique » des croyances et de la cosmogonie vers la pensée « physique » des pratiques sociales. A contrario, lorsque la science est capable de penser la discontinuité de son objet, elle est aussi capable de l’ouvrir et, par conséquent, de rendre compte de ses complexifications successives.

III. Il existe un aspect du couplage nature/culture qui devient particulièrement problématique pour les sciences de l’homme et de la société et qui est associé à la mise en garde kantienne sur l’impossibilité d’hypostasier l’ordre moral sur l’ordre physique : c’est la place des valeurs non physiques comme la liberté et tout ce qui concerne la notion d’individu. Dans sa définition « absolutiste » du temps et de l’espace, les philosophies du continuum actualisent l’idée de soumission à un certain ordre que l’on peut dire « supérieur », « métaphysique », « abstrait »... Cet absolu fonctionne comme une catégorie à la fois originale et ultime, sorte de sujet transcendant : la Perfection, l’Harmonie, Dieu, la Nature, l’Ordre (interne ou externe)… Appliqué au domaine de l’homme et de la société, le sujet transcendant peut être aussi bien la « nature humaine », le « peuple », « les Masses », « la foule », « la superstructure sociale ». Sous une égide déterministe, il lui faudrait instrumentaliser son objet d’étude, exercer sur lui une action transitivement, si l’on peut dire. Or si ces valeurs sont déjà problématiques dans le champ des sciences de la nature (polémique actualisée dans la thématique du développement durable, par exemple), elles deviennent très dangereuses lorsqu’elles sont appliquées aux groupes sociaux et aux individus. Que penser, sinon, d’expressions comme « instrumentaliser l’homme », « prévoir des comportements » ou « les groupes sociaux purs » ?

Ces interrogations nous permettent d’introduire l’idée que lorsque la science adopte une visée déterministe, sa manière d’unifier hommes et nature nie une place à l’assomption individuelle et collective des actions réalisées et à venir. Le couple nature/culture est alors associé à la définition d’une nature supposée universelle et faisant référence historiquement non plus à l’harmonisation des rapports entre l’homme et la nature, mais à l’action de « naturaliser », c’est-à-dire, à rendre naturels ou prédéterminées, bref, de convertir en mythe (au sens de Barthes) les valeurs qu’elle défend. Après notamment les épisodes des deux guerres mondiales du xxe siècle et du déclin des collectivismes dont la composante technocratique et déterministe est aussi importante que dans les systèmes capitalistes, la question est de savoir comment la science peut-elle penser le couple nature/culture sans se débarrasser de la notion de responsabilité individuelle.

3. La culture et ses milieux. Objet, expérience, réflexivité

3.1. Le probleme de l’objectivation dans les sciences sociales

I. Par rapport à leur tâche d’objectivation, les sciences de l’homme et de la société se trouvent dans la délicate position d’être à la fois objet produit par l’homme et d’avoir ce dernier pour objet d’étude. Les scientifiques des sciences de l’homme et de la société sont donc à la fois « juges et partie » des choses humaines. S’il est courant de remarquer le parfum d’une fleur ou n’importe quelle odeur dans l’air ou dans un corps étranger, il est très difficile de percevoir sa propre odeur. Or les sciences humaines et sociales sont confrontées à la difficulté de créer de l’extériorité depuis l’intérieur de leur objet. Comment l’objectivation peut être possible alors qu’elles se trouvent en position d’intériorité par rapport à son objet ?

En réalité, le problème se pose parce qu’on demande à la science d’être, en raison des héritages idéologiques que l’on a vu, pure (neutre), exacte et universelle, pour être capable de procéder, sinon à des calculs, au moins à des prévisions. Alors peut être pourrait-on se poser la question autrement : si l’on laissait de côté l’universalité comme valeur profonde et expression de l’unicité de l’action, comment pourrait-on exprimer la diversité comme valeur, quelle pourrait être sa stratégie dans la recherche ?

- Note de bas de page 25 :

-

« La sémiotique, c’est le monde du sens commun », A. J. Greimas interviewé par François Dosse in Sciences humaines 22 , 1992, p. 13–15.

- Note de bas de page 26 :

-

A. J. Greimas, « Sémantique, sémiotiques, sémiologies », UNESCO, Signe, langue, culture. Znak, jezyk, kultura : actes du Colloque international de sémiologie. A. J. Greimas, R. Jakobson, M .R. Mayenowa, S.K. Saumjan, W. Steinitz, S. Zolkiewski (dirs.), La Haye, Mouton, 1970, p. 13.

- Note de bas de page 27 :

-

H. G. Ruprecht, cf. H. G. Ruprecht « Ouvertures métasémiotiques : entretien avec Algirdas Julien Greimas », RSSI, IV, N°1, mars. Association Canadienne de Sémiotique, Presses de l’Université de Toronto, 1985, p. 16.

II. Nous avons fait référence au constat que, dans les sciences de la nature, un bon nombre de « révolutions » sont liées à la possibilité de penser des interactions en définissant progressivement des milieux, en entendant ces derniers comme des Touts organisés. En ce qui concerne les sciences sociales et humaines, le marxisme avait déjà pensé le social comme un milieu extérieur et la psychanalyse pourrait être vue comme une sorte de proposition pour rendre compte de l’individualité en tant que milieu intérieur. A. J. Greimas, qui en 1992 se présentait ironiquement comme « le dernier des marxistes »25, considérait vingt-sept ans avant que le structuralisme saussurien serait au xxe siècle ce que la dialectique hégélienne était au xixème siècle : « un catalyseur épistémologique »26. Plus tard, Greimas a conçu la tâche de la sémiotique comme une nouvelle pragmatique pour les sciences humaines27, en entendant par là une grande anthropologie fondée sur l’analyse sémiotique des pratiques au sens ample, c’est à dire une formulation (scientifique) du « sens commun ».

- Note de bas de page 28 :

-

A. J. Greimas, Sémiotique et sciences sociales, Paris, éditions du Seuil, 1976.

Dans cette perspective, la science se reconnaît comme une pratique sociale ; sa composante éthique porte la cohérence comme valeur au lieu de la vérité et la rigueur au lieu de l’exactitude des sciences « de la nature »28. Sous l’influence de Saussure et de Hjelmslev, la science rêvée par Greimas émigrait du régime du système à celui du procès :

- Note de bas de page 29 :

-

A.J. Greimas, Sémiotique et sciences sociales, idem, p. 9

Aussi, en délaissant la science conçue comme système, peut-on la représenter comme procès, c’est-à-dire comme un faire scientifique se manifestant, de manière toujours incomplète et souvent défectueuse, dans les discours qu’il produit et qui ne sont reconnaissables, à une première approche, que grâce aux connotations socio‑linguistiques de ‘scientificité’ dont ils sont dotés29.

Pour des sémioticiens saussuriens comme Barthes ou Greimas, l’analyse scientifique devrait partir de l’établissement d’un principe de « pertinence », mais celui-ci n’appartient pas à l’objet d’étude (car cela équivaudrait à de nouveau appliquer un principe éthique sur une procédure de nature technique), mais à la démarche d’analyse. Le rapport à une quelconque « réalité », ainsi que ses corrélats idéologiques sont ainsi rendus inopérants : le point de vue de départ étant explicité (objectivé) la démarche d’analyse est instaurée comme diversifiante et l’objet d’étude en extension constante. En instaurant un sujet-observateur, ces procédures construisent la possibilité d’une objectivation pour les sciences humaines entendue comme réflexivité : le problème de l’intériorité du sujet devrait ainsi se trouver circonscrit. En somme, la science sémiotique est constructive, réflexive, pratique ou expérientielle et non pas moniste, déterministe, expérimentale.

- Note de bas de page 30 :

-

C’est d’ailleurs peut être Merleau-Ponty qui a inspiré Greimas pour dans sa mise en rapport entre le marxisme et la saussurisme, puisqu’il lors de sa Leçon inaugurale au Collège de France il affirmait que « ce n’est pas Marx mais Saussure qui a inventé la philosophie de l’histoire ».

- Note de bas de page 31 :

-

« L'expérience de l'autre », dans Merleau-Ponty à la Sorbonne: résumé des cours 1949-1952, Paris, Cynara, 1988.

III. Nous avions écrit plus haut que la science sépare nature et culture en les opposant, dès lors que son mobile est la quête de certitude et que la quête de certitude, qu’elle prenne la forme idéologique, d’une théologie ou d’une science, exprime en dernière instance la crainte de l’Autre. Lors de son dernier cours à la Sorbonne M. Merleau-Ponty, lecteur de Saussure avant Greimas30, se penche sur une autre idée fondamentale pour le développement d’un paradigme de la pluralité et de la diversification en imaginant une tout autre relation entre le sujet et l’objet, non pas sous une forme téléologique, mais comme interaction : c’est la notion d’expérience d’autrui31. Elle correspond à l’articulation progressive, prolifique, d’une expérience locale, celle du « milieu intérieur » afférent à la perception (l’étymologie ici est pleine de sens) et une expérience globale, celle du « milieu technique » comme mise en réseau, articulation de sens. Nature et culture ici ne sont pas opposées, ni assemblées dans une naturalisation réductive. L’expérience, ainsi projetée sur les plans du procès et du système devient un objet d’étude ouvert pour les différentes disciplines de la culture.

3.2 De l’action à l’identité, une question de niveaux

I. Si le point de vue de départ est une question importante pour l’ouverture de l’objet d’étude, il n’est pas sûr que la seule définition d’un cadre pour l’analyse suffise pour construire une certaine objectivation réflexive dans les sciences sociales. Il reste la composante « idéologique » de la pratique sociale. Notons, par exemple, le fait que plusieurs penseurs dans les sciences sociales et humaines proposent l’articulation des objets du « social/humain » sur trois niveaux sans travailler nécessairement sur le même objet ni dans le même corps de connaissances. Ainsi, Hjelmslev imagine le faire scientifique fonctionnant sur trois niveaux, Dumézil crée l’image d’une idéologie indoeuropéenne structurée en trois fonctions, Weber évoque par exemple trois niveaux pour la légitimité, Habermas distingue trois types d’agir, Beck imagine trois niveaux de réalité sociale, Freud articule sa première topique autour de trois figures (moi, surmoi et ça), etc. Cette sorte de géométrie partagée nous semble porter sur une idéologie (au sens sémiotique décrit plus haut) dont le caractère constant intéresse notre discussion sur l’objet scientifique pour les sciences de la culture.

- Note de bas de page 32 :

-

L. Hjelmslev, Essais linguistiques II. Travaux du cercle linguistique de Copenhague, vol. XIV, Copenhague, Nordisk Sprog-og Kulturforlag, 1973. Notamment, « A causerie on linguistic theory » (p. 102 et sv.) et « Commentaires sur la vie et l’œuvre de Rasmus Rask » (p. 7 et sv.)

II. Pour continuer dans le corpus de la tradition saussurienne que nous avons sélectionné, nous nous arrêterons sur la proposition de L. Hjelmslev, linguiste danois qui défend pour la science sociale une « méthode empirique » construite sur trois niveaux, celui de l’analyse, celui de la méthode et celui de la théorie. Le double noyau de cette méthode devient, d’une part, l’accent mis sur la distinction entre les différents niveaux permettant de respecter le principe d’arbitraire que Saussure donne à l’objet de sens ou de valeur. D’autre part, l’idée d’empirisme provient de la direction qu’il impose à l’analyse : s’inspirant tant de R. Rask que de Saussure, Hjelmslev considère que l’étude des usages est le seul immédiatement disponible pour l’analyse. Menant la réflexion jusqu’au bout, Hjelmslev propose alors une construction réflexive de l’objet d’étude sur l’alternance entre le niveau de l’analyse et celui de la méthode, réflexivité qui constituera a terme l’Objet et sa théorie. En effet, l’étude des usages spécifiques devrait s’appuyer sur les pratiques générales et vice-versa ; ces éléments lui permettront de penser l’idée de fonction interne, puis d’arriver à la proposition du couple expression et contenu pour l’objet de sens, avec l’inclusion d’une épreuve pour la présence de la fonction sémiotique —la commutation32.

- Note de bas de page 33 :

-

A. J. Greimas, « Un problème de sémiotique narrative : les objets de valeur », Langages n°1973, pp. 19-38. Pour J.-C. Coquet, ce texte marquait une rupture dans la sémiotique greimassienne qui de ce fait se démarquait à jamais de la sémiologie saussurienne, mais cela nous paraît être l’effet idéologique d’une époque où pour certains, il fallait se démarquer de Saussure pour signifier la modernité scientifique en sciences du langage.

- Note de bas de page 34 :

-

A. J. Greimas, De l’imperfection, Périgueux, Pierre Fanlac, 1987, pp. 90-91.

De son côté, G. Dumézil, philologue français spécialiste de la mythologie comparée, structure en une « idéologie » différentes cosmogonies à partir de l’analyse des mythes et des langues anciennes de la zone culturelle indoeuropéenne sur trois niveaux de fonctions sociales : la force divine, la force guerrière et la force de production. Greimas a utilisé la « triple fonction » de l’idéologie de Dumézil en deux occasions importantes ; l’une pour décrire la communication de la valeur des objets dans un article qui marque l’ouverture de l’objet sémiotique pour les greimassiens33 et, plus tard, dans son texte le moins « scientifique » de son œuvre, en remplaçant avec une ellipse théorique les trois fonctions de l’idéologie par « les trois composantes de la culture »34.

- Note de bas de page 35 :

-

Le nom ici n’est qu’une étiquette : elle ne doit donc pas être considérée comme un attribut d’objet.

III. D’un point de vue paradigmatique, nous pourrions alors faire une synthèse de ces propositions. Soit penser un espace culturel délimité, artificiellement et de manière provisoire, par un niveau de connaissances que l’on possède à un moment donné de l’histoire d’une discipline scientifique et par rapport à la complexité d’un objet d’étude que l’on peut nommer « l’idéologie occidentale »35. Dans cet espace, nous distinguons un régime des logiques identitaires, un régime des logiques stratégiques, et un régime des logiques d’action, qui est considéré comme le point de départ pour la construction de l’objet d’étude (fig. 2).

Fig. 2 Synthèse comparative de l’image de l’interaction action/ connaissance

|

Régimes de la pratique |

Niveaux de la théorie |

Fonctions « idéologiques » |

|

|

N : Action (abstraction -) |

Analyse |

Production |

Cadre |

|

N+1 : Stratégie (abstraction ±) |

Méthode |

Force |

Procédure |

|

N+2 : Identités |

Théorie |

Divinité |

Idéologie |

- Note de bas de page 36 :

-

C’est par rapport à l’importance récurrente de la valeur dans ce système que l’on peut comprendre l’expression « idéologie du savoir » avec laquelle A. J. Greimas a nommé le projet sémiotique au moins à deux moments importants de son histoire. Le premier est lors de la parution du DRTL (cf. Greimas et Courtés, idem, avant propos). Une deuxième occasion a lieu lors de la parution de Du Sens II en envisageant le futur de la sémiotique (cf. H. G. Ruprecht « Ouvertures métasémiotiques : entretien avec Algirdas Julien Greimas », idem, pp. 1-23)

Si l’on associe ces conditions à une valeur, on pourra lire les différents régimes de la construction dans une direction horizontale ou verticale et cette valorisation peut constituer une axiologie (taxinomie valorisée) ou une idéologie (potentialité de procès sémiotique). Par exemple, nous avons numéroté de 1-3 ces régimes de façon ordinale selon l’idée hjelmslevienne que l’usage est le seul accès « immédiatement disponible » pour l’analyse, mais on pourrait aussi inverser l’ordre en fonction de leur degré d’abstraction : l’identité est abstraite, l’action, concrète... Le niveau de l’idéologie « subsume » les deux autres niveaux en cela où il constitue l’expérience (résultante, pour ainsi dire) d’une identité ; le niveau de l’action (l’analyse, l’usage) est le fondement de toute construction de sens. Chaque niveau se déploie sur des régularités ou des itérations qui constituent progressivement des normes par rapport auxquelles on identifie des objets comme appartenants à la pratique —ici identification est l’association de l’objet à une valeur36.

3.3 Pratiques, interaction, diversification

I. Si l’on applique l’image articulée de ces trois niveaux à la science sur le modèle proposé par Hjelmslev, on pourrait dire que le régime identitaire débouche sur une théorie qui constitue en quelque sorte le « style » scientifique de la pratique. Les pratiques sociales interagissent les unes à côté des autres, communicant entre elles leurs objets de valeur (leurs axiologies). Ainsi les sciences sociales se sont construites dans le passage du xixèmeau xxèmesiècle en important les objets de valeur des sciences de la nature, telles qu’elles étaient à l’époque. Fonctionnant sur le mécanisme des sciences redevables d’une idéologie universaliste, nous avons vu que les sciences sociales ont fini par reproduire le problème du réductionnisme.En transposant très schématiquement ce mouvement aux niveaux sus dits dans la visée de prendre acte du statut de discours ou de pratique sociale de la science, nous dirons que le « style » scientifique se situe au niveau de l’idéal, alors que celui de la méthode, la démarche analytique dans son ensemble (comprenant l’expérimentation aussi bien que l’enquête et l’interprétation) se situe sur celui de la « procédure ». Le premier niveau correspond en revanche au lieu de la formulation ou le choix d’un point de vue, site de l’établissement d’un cadre non pas philosophique mais opérationnel, fonctionnant autour des différentes dimensions de l’expérience plutôt que sur l’expérimentation : c’est le site d’institution d’un sujet-observateur réflexif assurant l’alternance ou les « allers-retours » entre niveaux.

La reconnaissance du statut culturel des sciences et de leur fonctionnement en tant que pratiques et discours nous permet d’identifier des interactions entre niveaux de la pratique ; par exemple, entre l’usage ou l’action et la méthode d’analyse ou la procédure. Ou bien l’interaction entre pratiques, par exemple entre les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales. Enfin, on aurait encore pu citer comme un autre cas d’interaction la coïncidence, commentée au début de notre texte, entre des pratiques artistiques, commerciales et même scientifiques de l’union de valeurs apparemment opposées (cf. supra, §1.2). Il reste toutefois un aspect que l’on avait discuté préalablement à prendre en compte pour reconnaître un autre mode d’interaction entre niveaux de l’expérience/pratique et nous pourrons le traiter à partir de la discussion préalable sur la responsabilité individuelle, c’est-à-dire de l’implication dans le discours/pratique par ses acteurs : l’agentivité. Remarquons tout d’abord que le rapport entre le degré d’abstraction du niveau de la pratique sur lequel on se situe et le niveau d’« agentivité » constitue une tension : plus le régime de la pratique est abstrait, moins le sujet individuel possède une emprise sur la « norme » ou l’ordre des choses avec lesquelles il interagit : les catégories les plus abstraites sont aussi les plus générales -ce que nous avions appelé plus haut le pôle « global » de l’expérience et aussi le « collectif ».

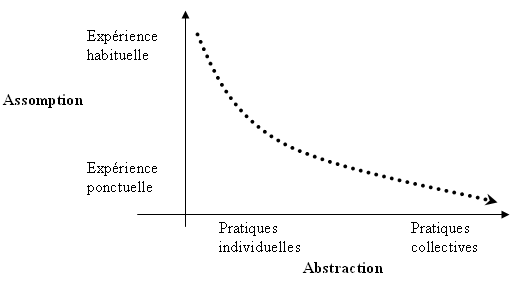

Fig. 3 Tension agentive : systématicité de l’action

- Note de bas de page 37 :

-

F. de Saussure, Ecrits de linguistique générale, idem, p. 146.

Dans la conférence à Genève citée dans l’introduction de ce papier,Saussure revient sur la question du langage comme « un des signes distinctifs » de l’espèce humaine ou comme « caractère anthropologique ou zoologique » de l’homme37. Cette phrase simple contient cependant une idée importante dans notre discussion sur la dimension de la responsabilité dans la pratique. La présence de l’article « un » (des traits distinctifs de l’espèce), en effet, nous permet de noter une mise en mouvement de l’individuel vers le collectif et nous allons illustrer cette idée à partir de l’approche de la technique en anthropologie.

II. Le paléo‑anthropologue A. Leroi-Gourhan, qui s’intéressait aussi à l’étude du développement technique et artistique de l’homme depuis la préhistoire, a mis en rapport les « faits techniques » de l’espèce humaine et la complexification de sa production langagière et symbolique avec l’évolution morphologique de l’espèce. Sa proposition d’une « systématique de la culture matérielle » est certes marquée par son époque, mais pas moins féconde pour autant. Il est aussi important de noter que, bien que ces recherches traduisent un intérêt certain par la systématisation, le célèbre préhistorien-il prend soin de se démarquer de toute tentation déterministe ou « évolutionniste » qui consisterait à établir des notions génétiques et, par ce biais, des hiérarchies entre les cultures par leur développement technique :

- Note de bas de page 38 :

-

A. Leroi-Gourhan, Milieu et technique, t 1« L’homme et la matière », Paris, Albin Michel, 1943, p. 6

Il y a des tendances générales qui peuvent donner lieu à des techniques identiques, mais sans lien de parenté matérielle ; et des faits qui, quelle que soit leur proximité géographique sont individuelles, uniques38.

Identifié au structuralisme, il n’est pas excessif de voir la distinction que fait Leroi-Gourhan du fait et de la tendance comme une application du couple procès / système d’origine saussurienne. Quoi qu’il en soit, les explications de Leroi-Gourhan n’ont pas suffit à convaincre une opinion scientifique scindée entre deux traditions unicistes, comme cela a été le cas avec Saussure. Dans notre point de vue, la proposition de Leroi-Gourhan constitue aussi une sorte d’illustration de « l’expérience d’autrui » merleau-pontienne (cf. supra, §3.1) à un niveau plus « global », c’est-à-dire intervenant au niveau de la procédure, de la construction d’une pragmatique scientifique et en même temps, portant sur une application, celle de l’analyse des objets culturels, alors que la visée merleau-pontienne est de décrire la construction de l’identité à partir de l’expérience d’autrui. La systématique de Leroi-Gourhan se fondait explicitement sur un double mouvement (« interne » et « externe ») et le nom de milieu technique est donné à l’ensemble de mouvements et des objets -faits et tendances.

III. Au delà de sa présentation systématique, la thèse centrale de l’œuvre de Leroi-Gourhan est de proposer que l’art ou la sensibilité symbolique, le langage et les capacités techniques évoluent de manière articulée chez l’homme. Si l’on applique cette idée aux trois niveaux de systématicité de la pratique que nous avions synthétisé plus haut, nous pourrions dire que Leroi-Gourhan situe le langage (tout comme l’art et la technique) au niveau de la « stratégie », et non pas au niveau de la « fonction divine », comme le font les perspective déistes. Par ce biais, le couple nature/culture se retrouve articulé (point de séparation entre corps et esprit) tout en se plaçant sur une posture diversifiante ou productive. Mais aussi, l’opposition entre langage et image, abordée à l’occasion des « questions fondamentales » du langage (cf. supra, §1.2). Dans la vision nature vs culture, si la voix est une image de la nature-corps, la parole écrite serait l’expression de la culture-raison. Cette phrase a servi d’abord pour justifier la séparation de l’étude des lettres et des langues, mais aussi, dans des discours beaucoup plus récents, pour l’instauration de l’image comme instance de légitimation ultime puisqu’elle serait l’expression même (l’icône, la représentation) de la « réalité »-vérité. L’opposition image/langage tient son origine chez la pensée aristotélicienne, dont nous avons vu précédemment le cheminement qu’elle a suivi entre pratiques culturelles, de la théologie à la physique newtonienne. Ainsi, il est intéressant de noter que le contexte de la phrase dans laquelle Aristote présente l’opposition de la nature/voix et la culture/écriture la ne cautionne point l’intention « séparatiste », puisque pour lui, au contraire, c’est l’ensemble des deux caractères qui donne du sens à la vie en société —juste comme Saussure :

- Note de bas de page 39 :

-

cf. Politique, I, 1-2P 15 (cf. Texte établi et traduit par J. Aubonnet. Paris, Les belles lettres, 1991 (1960). La mise en avant de la deuxième partie de la phrase d’Aristote a été signalée par Fr. Rastier lors de son séminaire à L’INALCO (Paris, 2006-2007).

Les sons de la voix (phöne) expriment ils la douleur et le plaisir, aussi la trouve t-on chez les animaux en général : leur nature leur permet seulement de ressentir la douleur et le plaisir et de se les manifester entre eux. Mais la parole, (logos) elle est faite pour exprimer le juste et l’injuste. Tel est en effet le caractère distinctif de l’homme en face de tous les autres animaux : seul il perçoit le bien et le mal, le juste et l’injuste et les autres valeurs ; or c’est la possession commune de ces valeurs qui fait la famille et la cité.39

Si l’on revient à l’image de trois régimes d’action pour la science, l’articulation des objets de la connaissance par Leroi-Gourhan permet justement de placer les sciences, la parole et la pensée esthétique au niveau de la méthode, de la procédure et de l’ouverture de l’objet, de sa mise en relation avec d’autres. De ce point de vue, alors, on pourrait considérer la science comme un art : une discipline, une pratique créative, une abstraction de normes à partir de l’interprétation du monde, qui n’a pas à voir avec une croyance (car elle n’est pas unifiante mais au contraire, diversifiante) et qui ne s’astreint pas à une finalité car sa route est tracée chemin faisant.

En manière de conclusion : La science serait-elle un art ? Moyens de la discontinuité créatrice

- Note de bas de page 40 :

-

« Y a-t-il encore une spécificité de l’humain ? » dans Les vendredis de la philosophie, France Culture, émission du 19 octobre 2007.

I. Dans une émission récente sur la radio publique française, Fr. Noudelmann s’est donné pour tâche de savoir où en était la discussion sur la spécificité humaine, un demi-siècle après ce qu’il considère être le début « officiel » de la contestation de la dichotomie nature/culture40. Et Pascal Picq, paléoanthropologue (comme Leroi-Gourhan) de considérer (comme Saussure dans sa conférence à Genève) que si l’on peut affirmer qu’il existe des traits communs à l’homme et aux autres espèces animales, c’est que l’on considère la question d’un point de vue global et unitaire. Pour lui, la « nouvelle histoire de l’homme » consiste en un déplacement de perspective se focalisant sur la pensée scientifique afin d’envisager la spécificité de l’homme par la complexité de ses productions.

On est dans le même constat qui ressort du point de vue de Saussure et du parcours épistémologique entrepris. Picq distingue deux orientations opposées dans la discussion historique sur la spécificité de l’homme. Celle de la construction scientifique qui consiste à aller des grandes catégories vers des petites, afin de rendre compte d’objets de plus en plus complexes. Puis, à l’inverse, une directionnalité qui réduit la diversité dans des grandes catégories pour créer un effet d’unicité, qui porte le corrélat, en plus de la séparation de l’homme et de la nature.

- Note de bas de page 41 :

-

« Y a-t-il encore une spécificité de l’humain ? », Ibidem.

On a de quoi dégager, non pas l’exception de l’homme, mais une identité de l’homme qui est très facile à définir, je vous l’assure, par nous les scientifiques. Là où il y a déstabilisation c’est lorsqu’on rentre sur ces grands récits qui dans la tradition occidentale ont voulu à toute force dégager l’homme de la nature et d’avoir, en plus, une vision péjorative de la nature. 41

Depuis différentes perspectives donc, des scientifiques de nos jours reconnaissent que la présomption d’une généalogie, d’une origine commune ou unique, ne correspond pas vraiment à une posture cohérente pour la recherche scientifique ; c’est-à-dire qu’elle ne s’accorde pas aux normes « internes » de la pratique —le faire scientifique.

II. Pascal Picq est présenté dans l’émission radiophonique citée comme celui qui aura introduit dans cette discussion épistémologique la notion de contingence, alors que, dans la même conférence de Genève d’il y a plus de cent seize ans, Saussure évoquait déjà très clairement la chose (les caractères italiques sont d’origine) :

- Note de bas de page 42 :

-

Remarquons au passage que, comme nous l’avions commenté au début de ce texte, l’histoire est très importante pour Saussure, mais qu’elle est surtout à prendre dans son statut de procès. Dans le couple conceptuel procès/système, les deux composantes du temps saussurien, c’est le procès qui a le primat.

Plus on étudie la langue, plus on arrive à se pénétrer que tout dans la langue est histoire, c’est-à-dire qu’elle est un objet d’analyse historique et non pas d’analyse abstraite, qu’elle se compose de faits et non pas de lois, que tout ce qui paraît organique est en réalité contingent et complètement accidentel.42

Des objets tels que la contingence, l’accident, le hasard ont ainsi quitté la stratégie de quête de la Vérité (corrélat de l’incertitude et par ce biais de la pensée du surnaturel), pour rejoindre comme des artefacts, des outils, de l’art du faire scientifique. Par leur médiation, le point de vue de départ de l’enquête évolue, d’un cadre de l’action en un horizon épistémologique -toujours mouvant.

- Note de bas de page 43 :

-

Fr. Rastier, Sciences et Arts du texte, Paris, PUF, 2001.