Du vide au rien, entre expérience esthétique et expérience esthésique

(Le vide en peinture)

Odile Le Guern

Université Lumière-Lyon 2, ICAR

Index

Mots-clés : figurativité, négation, rien, support, vide

Auteurs cités : Daniel ARASSE, François Cheng, Georges DIDI-HUBERMAN, Henri FOCILLON, Maurice MERLEAU-PONTY, Hermann Parret, Meyer SCHAPIRO, Victor L. Stoïchita

On pourrait commencer cette réflexion par l’adage célèbre : la nature a horreur du vide, adage contesté par Pascal et ses travaux sur la pesanteur de l’air. Cette pesanteur de l’air justement qui met bien cet élément du côté du tangible, du palpable même s’il échappe à toute forme de représentation visuelle sinon par l’impact de ses turbulences sur les objets du monde.

- Note de bas de page 1 :

-

Texte que j’ai déjà eu l’occasion de citer lors du colloque de Besançon sur la sémiotique du medium en 2008. Voir « Le support comme limite et les limites du support », in Éléni Mitropoulou(éd.), Semiotica, Vers une sémiotique du medium : outil, objet, pratique, 2012, vol. 191, 1/4, pp. 35-48.

Dans notre tradition occidentale, la peinture a en effet horreur du vide et il convient de faire disparaître le support sous la matière picturale, il ne s’agit pour l’instant que de fait de matière ou peut-être de substance. S’il faut en chercher l’origine, je rappellerai le texte célèbre de Meyer Schapiro dans son premier chapitre de Style, artiste et société1. L’auteur observe, concernant le support, une mutation importante de la pratique de l’image dans le passage du paléolithique au néolithique.

« Il nous paraît aujourd’hui aller de soi que la forme rectangulaire de la feuille de papier et sa surface lisse, clairement définie, sur laquelle on écrit et dessine, sont un médium indispensable. […] Le spécialiste de l’art préhistorique sait que le champ régulier est un artefact élaboré qui présuppose un long développement de l’art. Les peintures rupestres du paléolithique ont lieu sur un fond non préparé, la paroi rugueuse d’une grotte ; les irrégularités de la terre et du rocher se montrent à travers l’image. L’artiste travaillait alors sur un champ sans limites établies […]. »

Et Meyer Schapiro de poursuivre :

- Note de bas de page 2 :

-

Meyer Schapiro, Style, artiste et société, Paris, Gallimard (« Tel »), 1982, p. 7-8.

« Le champ lisse préparé est une invention datant d’une période plus tardive de l’humanité. Il est associé au développement des outils polis durant le néolithique et l’âge du bronze, et à la création de la poterie et d’une architecture aux assises de maçonnerie régulières […]. Par la clôture et l’égalité de la surface picturale préparée, l’image, s’enlevant souvent sur un fond de couleur distincte, acquit un espace défini bien à elle, en contraste avec les images murales de la préhistoire ; celles-ci devant lutter avec les accidents et irrégularités (sortes de bruits de fond) du champ qui n’était pas moins articulé que le signe et pouvait faire intrusion en lui.L’invention d’une surface lisse et fermée rendit possible l’ultérieure transparence du plan pictural, sans laquelle la représentation de l’espace tridimensionnel n’aurait pu s’accomplir. »2

Ainsi, on passe de la transparence des pigments, qui assure la visibilité du support, à l’invisibilité du support (ce que Schapiro appelle paradoxalement sa transparence) par l’épaisseur et donc l’opacité des pigments. Les peintures rupestres du paléolithique étaient réalisées sur un support non préparé, avec toutes les irrégularités de la roche, dont elles s’accommodaient ou qu’elles utilisaient. Transparence des motifs et irrégularité d’un support qui reste visible semblent aller de pair avec l’absence de limites concrètement et visiblement assignées à la représentation.

- Note de bas de page 3 :

-

Alberti, De pictura. Voir encore Meyer Schapiro (ibid.), p. 8 : « L’invention d'une surface lisse et fermée rendit possible l’ultérieure transparence du plan pictural, sans laquelle la représentation de l’espace tridimensionnel n’aurait pu s’accomplir ».

- Note de bas de page 4 :

-

On peut l’envisager aussi comme faisant simplement partie des conditions matérielles (matière) de réception.

Dès le néolithique et l’âge du bronze, les contraintes liées, entre autres, à l’architecture, « aux assises de maçonnerie régulières », s’imposent à la réalisation de toute représentation. Le support se présentera alors comme une surface lisse et fermée, qui devra se faire oublier derrière l’opacité du motif, comme si s’opérait un transfert de ce caractère de transparence évoqué plus haut, du motif au support, afin que l’image devienne cette « fenêtre ouverte sur le monde » évoquée par Alberti3. Devenant invisible, le support devient du même coup inopérant comme marqueur de limite de la représentation. Ainsi, il semble bien que la distinction de la figure et du fond, ou entre le « motif » et le « support », distinction assurée essentiellement par l’opacité de la figure, soit en partie à l’origine de l’apparition du cadre et de sa nécessité. On assiste alors à la substitution d’une limite par une autre. Il en va comme si la disparition de la limite que constitue le support sur l’axe de la profondeur, lorsqu’il s’efface derrière l’opacité de la représentation sur un espace plan, en générait une autre, limite de surface celle-ci, liée paradoxalement à la représentation de la profondeur. Mais il est clair qu’il ne s’agit pas de la même profondeur : l’une concerne le plan de l’expression, si tant est que le medium que constitue le support appartienne à l’expression4, l’autre est fictive et opère sur le plan du contenu.

- Note de bas de page 5 :

-

Ou permettrait au spectateur de se faire de l’image une « idée de chose », pour reprendre les termes de la Logique de Port-Royal.

- Note de bas de page 6 :

-

La figure s’impose alors sur un fond, que nous ne distinguons pas encore du support proprement dit. C’est un point sur lequel il nous faut revenir tout comme il nous faut remettre en cause l’assimilation de la figure et du « motif », le motif étant susceptible d’être lexicalisé puisqu’il renvoie à un objet du monde et la figure pouvant exister indépendamment de tout investissement sémantique. La figure n’existe que dans le rapport fond / figure. La forme est le relais nécessaire entre figure et motif (Hjelmslev).

- Note de bas de page 7 :

-

Le tableau est au Los Angeles County Museum of Art (LACMA).

Du point de vue des modes de présence, la transparence des motifs, l’absence de limites de surface et la visibilité du support correspondraient à l’actualisation d’une mise en présence du spectateur avec l’image objet5, alors que la disparition du support derrière l’opacité des motifs, son invisibilité, et la fermeture de l’espace bidimensionnel de la représentation virtualisent la présence de l’image objet au profit de la mise en présence de l’image signe6. Il y a dans le premier cas de figure négation de l’effet de réel (ou de l’illusion référentielle) au profit de l’image en tant que medium, et, dans le second cas, négation de l’image objet au profit de l’image signe, transitive, au profit donc de l’effet de réel. Entre négation du représenté et affirmation de la représentation ou négation de la représentation et affirmation du représenté, la lecture de l’image est prise dans cette tension entre la perception du signe ou de son objet. On pourrait poser l’hypothèse que manifestation du support et présence du cadre sonten relation paradigmatique, les deux assurant finalement la même fonction de dire le caractère fictionnel de la représentation, de rappeler qu’il ne s’agit pas de la Montagne Sainte-Victoire ou des falaises d’Étretat, mais de la représentation ou d’une représentation de la Montagne Sainte-Victoire ou des falaises d’Étretat. On se souvient de la formule de Louis Marin sur le cadre, dispositif qui permet à l’image de « se présenter représentant quelque chose ». Re-présentation assumée par un énonciateur, qui ne nie pas l’énoncé au seul profit de l’univers de référence auquel il renvoie. Cette fonction du cadre que Magritte fait assumer par un énoncé linguistique inséré dans l’énoncé iconique : « ceci n’est pas une pipe », ce qui revient à dire « ceci est l’image d’une pipe », mais par l’intermédiaire du présupposé : « ceci pourrait être une pipe », ce que ne fait pas l’affirmation. Magritte nie d’abord l’existence de l’objet pipe pour affirmer finalement l’existence de sa représentation. Mais il se trouve que le tableau est également encadré7. On serait donc en présence d’une double négation du représenté, mais cette double négation ne vaut pas pour une affirmation. L’énoncé linguistique dit explicitement ce que le cadre permet d’inférer, la négation du représenté au profit de l’affirmation de la représentation.

Cette tension entre image signe et image objet peut se manifester par l’absence de matière (vide) qui permet la visibilité du support ou par le travail sur la matière. Nous voici donc en présence de deux formes de vide, où la notion de vide subit un déplacement du support vide de matière à la matière dont la figurativité reste indécidable. Ce vide, sur le plan de l’expression, y est associé au rien sur le plan du contenu. Mais s’agit-il d’un rien absolu, d’un « rien pur » ou du « rien de quelque chose » – pour reprendre les termes de Stoïchita dans L’Instauration du tableau ?Le « rien de quelque chose » serait ce vide dont le contraire est le plein, manifestation sur le plan de l’expression de la présence de la matière, actualisant éventuellement une présence figurative sur le plan du contenu.

Nous commencerons par ce vide qui révèle la présence du support dans sa matérialité (toile, papier, etc.). Nous nous trouvons face à deux conceptions du vide, l’une relevant de la tradition occidentale, l’autre de la tradition chinoise.

Voici ce qu’écrit Henri Focillon à propos de l’art ornemental et du thème de l’ornement :

« Avant même d’être rythme et combinaison, le plus simple thème d’ornement, la flexion d’une courbe, un rinceau, qui implique tout un avenir de symétries, d’alternances, de dédoublements, de replis, chiffre déjà le vide où il paraît et lui confère une existence inédite. […] Non seulement il existe en soi, mais il configure son milieu, auquel cette forme donne une forme. […] Tantôt le fond reste largement visible, et l’ornement s’y répartit avec régularité en rangées, en quinconces ; tantôt le thème ornemental foisonne avec prolixité et dévore le plan qui lui sert de support. Le respect ou l’annulation du vide crée deux ordres des figures. Il semble que l’espace largement ménagé autour des formes les maintienne intactes et soit garant de leur fixité. Dans le second cas, elles tendent à épouser leurs courbes respectives, à se rejoindre, à se mêler. De la régularité logique des correspondances et des contacts, elles passent à cette continuité onduleuse, où le rapport des parties cesse d’être discernable, où le commencement et la fin sont soigneusement cachés. »

Henri Focillon poursuit :

- Note de bas de page 8 :

-

Henri Focillon, La Vie des formes, Quadrige / PUF, 1990, pp. 27-29.

« Au système de la série composée d’éléments discontinus, nettement analysés, fortement rythmés, définissant un espace stable et symétrique qui les protège contre l’imprévu des métamorphoses, fait place le système du labyrinthe, qui procède par synthèses mobiles, dans un espace chatoyant. […] Fond visible ou caché, support qui reste apparent et stable entre les signes ou qui se mêle à leurs échanges, plan qui se maintient dans l’unité et la fixité ou qui ondule sous les figures et se mêle à leurs courants, il s’agit toujours d’un espace construit ou détruit par la forme, animé, moulé par elle. »8

Ce qui semble ressortir de ce texte, c’est que le plein qui assure la continuité des figures assure aussi un dynamisme des formes et de leur perception. Le vide au contraire les fige. Ce vide qui n’est que la manifestation du support, est le lieu de la stabilisation (fixité) des formes, le garant de leur autonomie les unes par rapport aux autres.

Il en va bien différemment dans la tradition chinoise.

- Note de bas de page 9 :

-

François Cheng, Vide et plein, le langage pictural chinois, Seuil, « Points », 1991, p. 45. Nous avons déjà eu l’occasion de citer ce texte dans Marion Colas-Blaise et Anne Beyaert-Geslin (éds.), « De la mise en image d’une métamorphose à la métamorphose d’une image », Le Sens de la métamorphose, Pulim, 2009, pp. 127-38.

« Car dans l’optique chinoise, écrit François Cheng, le Vide n’est pas, comme on pourrait le supposer, quelque chose de vague ou d’inexistant, mais un élément éminemment dynamique et agissant. »9 Il apparaît immédiatement ici que le vide est associé au dynamisme et non au figement des formes. François Cheng poursuit :

- Note de bas de page 10 :

-

Ibid., pp. 48-49.

« le Vide sera envisagé comme signe. Signe privilégié, puisque dans un système donné, il est précisément ce par quoi les autres unités se définissent comme signes. »10

Entre la montagne et l’eau, qui constituent les deux motifs principaux de bien des paysages de Shih-t’ao, « circule » le vide, manifestation visible du support et que, pour des raisons de cohésion formelle et de cohérence isotopique, nous lisons comme nuage, « état intermédiaire entre deux pôles apparemment antinomiques ». Le vide crée cet espace tensif qui casse l’opposition trop binaire entre la montagne et l’eau.

- Note de bas de page 11 :

-

Ibid., p. 47.

« En effet, écrit François Cheng, dans l’optique chinoise, sans le Vide entre elles, Montagne et Eau se trouveraient dans une relation d’opposition rigide, et par là statique, chacune étant, en face de l’autre et de par cette opposition même, confirmée dans son statut défini. Alors qu’avec le Vide médian, le peintre crée l’impression que virtuellement la Montagne peut entrer dans le Vide pour se fondre en vagues et qu’inversement, l’Eau, passant par le Vide, peut s’ériger en Montagne. »11

- Note de bas de page 12 :

-

Isabelle Klock-Fontanille, « L’exemple des sceaux et des tablettes hittites », pp. 29-52, Jacques Fontanille, « Du support matériel au support formel », L’Écriture entre support et surface, Paris, L’Harmattan, 2005, pp. 183-202.

Le vide est « le lieu où s’opèrent les transformations », transformations physiques des objets du monde, condensation de l’eau, mais que révèlent des faits de forme, positionnement topologique du vide médian entre eau et montagne, élévation de la courbe qui esquisse la forme triangulaire du sommet de la montagne et que celle-ci, en tant que motif, finira d’actualiser. L’image donne au visuel une réalité purement iconique puisque cette métamorphose du nuage en montagne relève de l’imaginaire contrairement à celle de l’eau en nuage, phénomène physique de condensation. L’image ne se contente plus alors de prendre en charge l’événement que constitue une métamorphose qui relève de la physique du monde naturel, mais elle le crée, sur la base de la vectorialisation de l’espace iconique et de l’utilisation des formes de l’expression qui relèvent du code iconique. On peut reprendre ici une opposition proposée par Isabelle et Jacques Fontanille entre support matériel et support formel12. Ce vide-là révèle le support formel défini comme

« structure d’accueil des inscriptions, l’ensemble des règles topologiques d’orientation, de dimension, de proportion et de segmentation, notamment, qui vont contraindre et faire signifier les caractères inscrits. […] Le support formel résulte d’une extraction de propriétés du support matériel : le second propose des lignes de force, des tendances substantielles parmi lesquelles le premier sélectionne, épure et systématise. Le second se présente donc comme toute substance sémiotique, sous la forme d’une proposition limitée à un ensemble défini de possibles alors que le premier opère un tri formel. »

Et entre autres choses, le support formel fournit une syntaxe. Ce sont les règles de cette syntaxe qui permettent au vide entre l’eau et la montagne d’être lu comme nuage, de recevoir un investissement figuratif, autrement dit d’être en attente de plénitude.

Dans la tradition chinoise, le vide est associé à l’opposition visible / invisible sur laquelle il nous faudrait aussi revenir. François Cheng écrit :

« Elle [l’opposition visible / invisible] s’applique surtout à la peinture paysagiste où l’artiste doit cultiver l’art de ne pas tout montrer, afin de maintenir vivant le souffle et intact le mystère. Cela se traduit par l’interruption des traits (les traits trop liés étouffent le souffle), et par l’omission, partielle ou totale, des figures dans le paysage. »

L’interruption du trait est nécessaire à l’effet de « discontinuité » et à l’émergence du vide, la discontinuité donne dynamisme et permet la « réversibilité » des figures : l’eau devient montagne et la montagne devient eau, discontinuité que la peinture occidentale a tendance à combler, préférant la continuité des lignes. On pense au jeu des courbes et contre-courbes par exemple chez Rubens, jeu qui assure la jonction des motifs entre eux et, sans doute, une autre forme de dynamisme, celui de la circulation du regard sur la surface de la toile. Le vide n’est pas dans l’absence d’objets, mais dans l’absence de relation entre objets. Rappelons les termes utilisés par Focillon. Quand il y a annulation du vide, les formes

« tendent à épouser leurs courbes respectives, à se rejoindre, à se mêler. […] elles passent à cette continuité onduleuse, où le rapport des parties cesse d’être discernable, où le commencement et la fin sont soigneusement cachés. »

- Note de bas de page 13 :

-

Escher, L’Air et l’eau I, 1938, xylogravure, 440X440, L’Air et l’eau II, 1938, xylogravure, 410X620. Nous avons déjà analysé cet exemple dans « De la mise en image d’une métamorphose à la métamorphose d’une image », Le Sens de la métamorphose, op. cit., pp. 127-138.

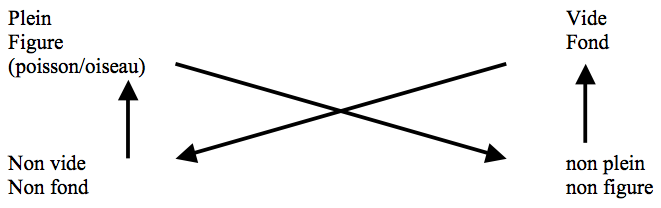

« Métamorphose » et « réversibilité des figures », l’utilisation de ces deux termes ou expressions nous amène à évoquer un exemple emprunté à l’œuvre de Escher. Il s’agit de L’Air et l’eau13. Dans le rapport de la figure au fond, et à cet endroit-là se pose peut-être la question de la distinction entre fond et support formel, la stabilité perceptive du contour n’est pas assurée. Le contour appartient perceptivement à la figure et sa fonction est de la cerner, mais si l’objet de cette fonction varie, passe de la figure au fond, le fond devient alors, à son tour, figure. Ce ne sont pas les poissons qui se transforment en oiseaux mais bien la figure du poisson qui devient fond pour des oiseaux qui n’étaient au départ que le fond pour le motif des poissons. La métamorphose ne se réalise pas directement sur la base d’une communauté de traits graphiques entre les motifs mais par le changement de statut du fond et du vide qu’il constitue. Et l’investissement sémantique du fond ne se fait pas par voisinage isotopique, comme le suggère le titre, ni par voisinage topologique comme dans la peinture chinoise, mais par manipulation progressive d’une configuration plastique au départ dépourvue de signification. Le fond noir ne correspond pas à l’eau, pas plus que le fond clair ne correspond à l’air, ces deux éléments sont plutôt évoqués métonymiquement par les motifs des poissons et des oiseaux, ils sont avant tout formes vides, c’est-à-dire disponibles pour accueillir l’iconicité du motif. Virtualisation d’une première figure au profit du fond, qui s’actualise alors comme deuxième figure sur la surface d’inscription que lui prête la première. Pour ce jeu de virtualisation ou d’actualisation et de réalisation de la figure, le fond doit être perçu sur le mode de la contradiction pour que s’actualise son contraire, la figure, et pour le parcours inverse, c’est la figure qui rejoint son contraire, le fond, par l’intermédiaire de sa contradiction. Le contraire n’est pas une négation mais se présente comme une autre affirmation dont l’actualisation passe par la négation du premier terme sur le mode de la contradiction.

Dans ce jeu d’échange de rôles, le fond, noir ou blanc, se présente comme du figural avant d’accueillir le figuratif, du visuel avant d’offrir du visible. La métamorphose se fait alors événement visuel, événement auquel participe le regard du spectateur, ou dans lequel est largement impliqué le regard du spectateur.

Mais revenons au texte de François Cheng, qui cite également un érudit, Li Jih-Hua (1565-1635) :

« En peinture, il importe de savoir retenir, mais également de savoir laisser. Savoir retenir consiste à savoir cerner le contour et le volume des choses au moyen de traits de pinceau. Mais, si le peintre use de traits continus ou rigides, le tableau sera privé de vie. Dans le tracé des formes, bien que le but soit d’arriver à un résultat plénier, tout l’art de l’exécution réside dans les intervalles et les suggestions fragmentaires. D’où la nécessité de savoir laisser. […] Ainsi une montagne peut-elle comporter des pans non peints, et un arbre être dispensé d’une partie de ses ramures, en sorte que ceux-ci demeurent dans cet état en devenir, entre être et non-être. »

Wang Wei dit que « les choses doivent être à la fois présentes et absentes ».

Mais « savoir laisser » ne signifie pas dissimuler, ce vide-là, qui révèle le support sans encore dire une figure, est attente et il correspond à un « être caché » qui est orienté vers l’actualisation d’un « révéler » pour la réalisation d’un « être montré », d’une apparente absence pour la plénitude d’une présence, présence de la figure alors que disparaît le support comme support matériel même s’il demeure visible comme support formel. C’est ainsi que le blanc du support, « où circule le souffle » disent les textes, devient nuage par voisinage avec les figures de la montagne et de l’eau. Le « savoir laisser », ce qui n’est pas montré, n’est pas négation ou n’est que temporairement négation, ouverte vers la possibilité d’un « montrer ». Ce « montrer » ne correspond pas au « savoir laisser» du peintre en production, mais il est impliqué par ce « savoir laisser », comme une zone de liberté laissée à l’activité interprétative du récepteur qui est invité à combler le vide laissé par ce « savoir laisser », par un investissement figuratif cohérent du point de vue de l’isotopie générale du tableau. À ce dynamisme de la lecture en réception s’ajoute une remarque intéressante sur l’aspectualisation de la production. François Chang cite Chang Yen-Yuan :

- Note de bas de page 14 :

-

François Cheng, op. cit., pp. 85-86.

« Il ne faut pas craindre l’inachevé, mais bien plutôt déplorer le trop-achevé. Du moment que l’on sait qu’une chose est achevée, quel besoin y a-t-il de l’achever ? Car l’inachevé ne signifie pas forcément l’inaccompli ; […] Lorsqu’on dessine une chute (ou une source) il convient que les traits soient interrompus sans que le soit le Souffle ; que les formes soient discontinues, sans que le soit l’Esprit. Tel un dragon divin au milieu des nuages : sa tête et sa queue ne semblent pas reliées, mais son être est animé d’un seul souffle. »14

L’inachevé de l’œuvre ne signifie pas l’inaccompli du geste qui s’exprime dans le « savoir laisser » et dans son résultat, le vide.

- Note de bas de page 15 :

-

Voir, dans le présent dossier, Herman Parret, « Les grandeurs négatives : de Kant à Saussure ». (Prépublié in Nouveaux Actes Sémiotiques, < https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/2588> ).

La visibilité du support et le vide qui en résulte n’est donc pas l’équivalent d’un « rien pur » mais bien celui d’un « rien de quelque chose », ce « rien de quelque chose » qui relève du contraire et non de la contradiction, d’une opposition réelle et non pas logique, mais qui, entre privation et manque, passe sans doute par la contradiction pour atteindre son contraire15.

- Note de bas de page 16 :

-

« 4.461- La proposition montre ce qu’elle dit, la tautologie et la contradiction montrent qu’elles ne disent rien.

La tautologie n’a pas de condition de vérité, car elle est inconditionnellement vraie ; la contradiction n’est vraie sous aucune condition. La tautologie et la contradiction sont vides de sens […]. Elles ne sont pas dépourvues de sens, elles ont un sens, mais vide de tout contenu ». - Note de bas de page 17 :

-

À moins que, pour sortir de la tautologie, on envisage de pouvoir prédiquer : « la toile est bleue ». La prédication porte toujours sur l’image objet et non sur une image signe. L’actualisation de l’image signe reste toujours possible, mais sur le mode de l’évocation, relevant peut-être d’une lecture connotative, qui inverserait les rôles actantiels, la qualité devient le thème, sa lecture transitive ou l’évocation de l’objet du monde support de cette qualité : c’est le ciel, l’eau, etc. qui en est le prolongement prédicatif.

C’est ce que nous aimerions montrer en envisageant l’autre forme de vide que nous avons annoncée, celle qui concerne non pas l’absence de matière mais un travail sur la matière qui s’impose au détriment de la figurativité et qui suscite momentanément un vide figuratif. C’est dans cet entre-deux, entre abstraction et figurativité, que se manifeste, que se fait ressentir le vide comme manque et non dans la peinture manifestement abstraite. Devant un monochrome de Klein, si on peut prédiquer : « la toile est bleue », c’est-à-dire envisager la présence de la couleur comme on pourrait envisager son absence, il n’est pas pertinent d’envisager un vide figuratif. Si le tableau fait l’objet d’un acte de prédication, la couleur peut y tenir les deux fonctions, du thème et du prédicat et nous nous trouverons face à une tautologie, « inconditionnellement vraie » dit Wittgenstein16 : « ce bleu est bleu »17.

- Note de bas de page 18 :

-

Vers 1726, Huile/toile, 114X146, Louvre.

- Note de bas de page 19 :

-

Les termes sont de Roland Recht dans Le Texte de l’œuvre d’art : la description, Presses Universitaires de Strasbourg, Musée d’Interlinden, Colmar, 1998, p. 15.

Rappelons ici ce que dit Daniel Arasse dans Le Détail. Son propos nous fait basculer dans l’univers de l’abstraction, qui est une forme de vide, vide sémantique ou vide figuratif, lieu de résistance de l’image à toute lexicalisation, zone où le contact sensible s’impose au détriment de l’intelligible. Il s’agit de cet « en deçà du visible » que propose l’image picturale pourtant figurative par l’intermédiaire de la matière dont elle est issue. Démarche d’accommodation du regard que Diderot a fort bien décrite à propos de La Raie de Chardin18. Le texte de Diderot traduit cette recherche « d’une ligne de démarcation entre une zone de visibilité de la peinture et une zone de lisibilité du tableau »19. Daniel Arasse le rappelle : Vasari avait déjà écrit à propos des dernières œuvres du Titien, qu’elles étaient « faites à grands coups, peintes en gros et à force de taches » et qu’« on ne peut pas les voir de près », et Daniel Arasse de commenter :

- Note de bas de page 20 :

-

D. Arasse, Le Détail, Paris, Champs/Flammarion, 1996, p. 275.

« Or il est clair qu’on peut bel et bien les voir de près, qu’on y voit même alors ce qu’on ne voit pas de loin, l’action du peintre et la gestation de l’œuvre. […] En opérant, de près, la confusion entre voir et reconnaître, Vasari confirme le primat de l’ordre des signes dans la représentation mimétique. »20

- Note de bas de page 21 :

-

D. Arasse : « isolé du tableau et de sa logique représentative, le détail pictural donne à voir la matière imageante en gestation, comme si elle n’était pas encore métamorphosée pour devenir transparente à ce qu’elle reproduit, prendre sa forme achevée – un embryon qui serait, en puissance, virtuellement, l’image. » Ibid., pp. 274-275.

- Note de bas de page 22 :

-

D. Arasse, ibid., pp. 277-280.

- Note de bas de page 23 :

-

Logique de Port-Royal, 1e partie, ch. IV, 1683. La source en est le De doctrina christiana de Saint Augustin, livre II, ch. 1.

- Note de bas de page 24 :

-

Voir Peirce, qui propose de distinguer l’interprétant immédiat (reconnaissance de la présence d’un signe) de l’interprétant dynamique qui permet l’accès à la signification du signe.

Quand la peinture fait tache, quand elle se présente comme « matière imageante en gestation »21 au sein de la représentation, celle-ci devient opaque, elle ne représente plus, c’est l’« effet de rien »22. Mais le rien reste bel et bien de l’ordre du visible. L’objet représenté ne peut être dénommé, l’image échappe donc à toute lexicalisation et à toute narrativisation interne. Arasse parle alors d’« opacité réflexive ». Le tableau n’est pas immédiatement image des objets qu’il représente, mais avant tout image de lui-même. La matière est ce qui, à l’observation du tableau, met le spectateur en présence de l’espace de représentation, lui en donne une « idée de chose » avant de lui en suggérer une « idée de signe »23 ; et si surgit l’idée de signe, la transitivité n’opère pas forcément dans l’immédiateté. L’opacité de la matière empêche momentanément le spectateur d’atteindre l’interprétant dynamique, qui lui permettrait une lecture transitive du tableau. Elle le maintient au niveau de l’interprétant immédiat24 : une relation de renvoi est sans doute réalisée, il y a signe, certes, mais de quoi ? Cette démarche d’accommodation s’accomplit par le mouvement, le déplacement du corps du sujet percevant devant le tableau, plaçant son interprétation dans un espace tensif entre le visible et le lisible, mais aussi entre le visible et ce que Didi-Huberman appelle à la suite de Merleau-Ponty le visuel lorsqu’il écrit dans Devant l’image :

« Refendre la notion d’image, […]. Ce serait revenir à un questionnement de l’image qui ne présupposerait pas encore la “figure figurée” – […], mais seulement la figure figurante, à savoir le processus, le chemin, la question en acte, faite couleurs, faite volumes […].Il faudrait, […], ouvrir son œil à la dimension d’un regard expectatif : attendre que le visible “prenne”, et dans cette attente toucher du doigt la valeur virtuelle de ce que nous tentons d’appréhender sous le terme de visuel. Serait-ce donc avec du temps que nous pourrions rouvrir la question de l’image ? […].Il y a un travail du négatif dans l’image, une efficacité “sombre” qui, pour ainsi dire, creuse le visible (l’ordonnance des aspects représentés) et meurtrit le lisible (l’ordonnance des dispositifs de signification). […] ce travail ou cette contrainte peuvent être envisagés comme une régression, puisqu’ils nous ramènent […] vers un en-deçà, vers quelque chose que l’élaboration symbolique des œuvres avait pourtant bien recouvert ou remodelé. »

Ou, pour le dire autrement, le vide figuratif qu’impose une mise en présence trop intensive de la matière relève d’un visible en tension entre le visuel et le lisible, à moins que ce soit le visuel qui telle une grammaire des formes permette d’atteindre le lisible à partir de la visibilité perçue de l’image et de la matière qui la constitue. Ce qui reviendrait à dire aussi que le visuel est l’interprétant qui sert à actualiser au-dehors, aussi bien en production qu’en réception et à partir du visible de la matière, cette image du dedans pour reprendre les termes de Merleau-Ponty. Le visuel rend la lisibilité imminente tout en restant le signe indiciel du geste du peintre qui a posé sur la toile la matière visible mais encore vide de toute lecture figurative. Didi-Huberman écrit encore :

« Il y a là comme un mouvement anadyomène, mouvement par lequel ce qui avait plongé resurgit un instant, naît avant de replonger bientôt : c’est la materia informis lorsqu’elle affleure de la forme, c’est la présentation lorsqu’elle affleure de la représentation, c’est l’opacité lorsqu’elle affleure de la transparence, c’est le visuel lorsqu’il affleure du visible. »

Entre voir et savoir, l’image est envisagée en voie de visibilité puis de lisibilité par la prise en compte du visuel. Par ce terme, Didi-Huberman désigne, semble-t-il, le lieu d’une forme de résistance de l’image à toute conceptualisation : une couleur, une texture, ne réfèrent encore à rien, elles restent momentanément négation de la figurativité et iconicité pure. Le visuel est le lieu d’une possible ou virtuelle émergence du visible. Il est ce qui, dans l’image, manifeste « la genèse de la visibilité au sein du visible ». Il est important à ce stade de faire la différence entre visibilité et visible, le visible est le constat d’un état de choses, morphologiquement le terme de visibilité se désigne comme une possibilité, il exprime la modalité du possible. Il faudrait sans doute faire la même distinction entre lisibilité et lisible. La catégorie esthétique du visuel relève de l’événement, ce mot « événement » qui aspectualise l’émergence du visible. Herman Parret écrit à ce sujet :

- Note de bas de page 25 :

-

Herman Parret, Épiphanies de la présence, Limoges, Pulim, 2006, p. 214.

« Le visible est l’élément-signe, un signifiant quasi tangible, matériel, fortement lié à son signifié représenté. Sont visibles aussi bien la matière qui frappe, qui blesse l’œil, que la diégétique signifiée. Le visible est le produit concret et matériel d’un événement qui lui-même, en tant que tel, n’est pas visible. »25

La matière, ou l’effet de matière, semble se ranger du côté du visible, et elle est aussi ce qui permet à l’image d’atteindre le lisible propre à une catégorisation des objets, à une catégorisation des qualités des objets, du côté de « l’apparence des choses », cette apparence qui relève d’« une perception conventionnelle et purement inférentielle des choses ». Cette matière-là (peinture à l’huile et pinceau fin pour Van Eyck par exemple) serait totalement assujettie à l’iconicité transitive, au rendu des qualités d’objets et finalement de leur catégorisation. Mais elle peut en rester à la saisie impressive de l’apparaître sensible qui implique le sujet dans une expérience esthésique. Le lieu d’ancrage de cet événement est dans le produit, dans la concrétude de l’énoncé pictural achevé. On est encore dans le visible, mais le visible va se faire le vecteur d’un double parcours possible, vers l’acte de production, comme un retour vers le visuel, ou vers une lecture « inférentielle » du tableau en termes de motifs. La matière donne donc du temps au regard, le temps de sa propre accommodation qui prend en compte le vide pour atteindre le temps de l’énonciation picturale, celui de la création dans celui de la contemplation. L’aboutissement de ce double parcours, vers le sensible qui révèle l’acte de production ou vers l’intelligible qui vient combler le vide sémantique ou figuratif relève-t-il toujours de l’événement ? Dans la tradition occidentale, où l’image re-présente, la lecture conceptuelle est attendue (parvenir), celle qui relève de l’événement (survenir) est celle qui permet le contact sensible avec l’œuvre, celle qui en rappelle l’opacité, celle qui diffère l’immédiateté de la lecture transitive, où la figurativité reste momentanément indécidable, celle qui commence par ce temps de l’attente où le vide appelle le plein, où l’actualisation du contraire, le plein, passe par la négation de l’existence, sur le mode de la contradiction, du vide.

Même s’il est souvent associé à l’invisible, le vide n’est pas assimilable à l’invisible, il y a toujours perception du support ou de la matière, mais il est du visible en devenir. Dans une note de travail de janvier 1960, Merleau-Ponty écrit :

- Note de bas de page 26 :

-

Merleau-Ponty, Le Visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 277.

« Un certain rapport du visible et de l’invisible , où l’invisible n’est pas seulement non visible […], mais où son absence compte au monde (il est “derrière” le visible, visibilité imminente ou éminente, […]) où la lacune qui marque sa place est un des ponts de passage du “monde”. »26

- Note de bas de page 27 :

-

Victor I. Stoïchita, L’Instauration du tableau, Genève, Droz, 1999, p. 366. À propos du Tableau retourné de Gijsbrechts, vers 1670-75, huile/toile, 66X86,5, Musée de l’État, Copenhague.

Lieu d’un investissement sémantique toujours possible, il n’est donc pas négation ou alors négation provisoire, expression du « rien de quelque chose », ce quelque chose toujours en attente d’actualisation. Nous le disions plus haut, ce vide, sur le plan de l’expression, y est associé au rien sur le plan du contenu, mais ce rien est-il négation du plein et s’agit-il d’un rien absolu, d’un « rien pur » ou du « rien de quelque chose » – pour reprendre les termes de Stoïchita27 ?

- Note de bas de page 28 :

-

Ibid., p. 364.

- Note de bas de page 29 :

-

Nous utilisons ici très librement une opposition de Wittgenstein sans lui restituer le sens qui lui était donné à l’origine.

- Note de bas de page 30 :

-

Herman Parret, « Les grandeurs négatives : de Kant à Saussure », op. cit.

- Note de bas de page 31 :

-

Emmanuel Kant, Œuvres philosophiques 1, « Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative », Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1980, pp. 265-66.

Rappelons que Stoïchita introduit cette distinction à propos du Tableau retourné de Gijsbrechts. Il s’agit de cacher la toile, non pas pour mieux la montrer, mais pour mieux la dire ou l’affirmer et ceci jusqu’au trompe-l’œil. La visée du peintre étant réflexive et non transitive, « l’objet de ce tableau est le tableau comme chose », écrit Stoïchita28, l’image objet et non l’image signe. Le dire se définirait donc comme la manifestation d’une énonciation par opposition au montrer qui relève de l’énoncé29. Ici, on peut même parler d’une double énonciation, puisque s’ajoute à celle du peintre, celle du spectateur qui, convoqué par le peintre et se croyant devant un tableau à l’envers, va le retourner pour en voir le sujet. Il se trouve alors devant le vrai châssis, passant ainsi, non de l’image objet à l’image signe, mais de l’image objet à l’objet révélé de la médiation qu’est le support. La démarche du peintre est ici proche de celle de Magritte qui nie la transitivité de l’image renvoyant à autre chose qu’elle-même au profit d’une forme de réflexivité. Cette distinction entre le « rien de quelque chose » et le « rien pur » ne manque pas de rappeler celle de Kant exposée par Herman Parret30 entre l’opposition réelle (nihil privativum repraesentabile) et l’opposition logique, qui « consiste en ce que quelque chose est affirmé et nié en même temps d’un même objet. La conséquence logique de cette connexion logique n’est absolument rien (nihil negativum irrepraesentabile), comme l’énonce le principe de contradiction ». Dans la contradiction, le premier prédicat est affirmatif, le second est négatif alors que pour l’incompatibilité réelle, « ce qui est affirmé par l’un n’est pas nié par l’autre »31 et les deux prédicats sont affirmatifs. Le « rien de quelque chose » est proche, semble-t-il, de l’opposition réelle ou privative. Vide et plein sont en fait deux « tendances » (H. Parret) affirmées, la négation ne porte pas sur leur existence mais sur l’une de leurs propriétés. Une « tendance » « supprime dans l’autre une grandeur qui lui est égale ». Le jour par exemple s’oppose à la nuit sur l’axe de la luminosité.

- Note de bas de page 32 :

-

Nous pensons aux Ambassadeurs d’Holbein.

Qu’en est-il des deux formes de vide que nous évoquions plus haut ? De quel type de « rien » sont-ils l’expression ? Pour ce qui est du vide par absence de matière picturale, du support à la texture toujours visible (papier, toile, etc.), on est tenté d’envisager qu’il peut évoquer la négation de lui-même (il pourrait ne pas exister), de l’associer à un non vide, son contradictoire, et non à un plein, son contraire comme lisible. Ce vide-là pourrait être plein, mais sans que l’on envisage son contenu en termes figuratifs. Il ne suscite pas vraiment d’attente, sa visée n’est pas le plein. En revanche, le vide sémantique ou figuratif opéré par une mise en présence de la matière ou par des manipulations sur le code perspectif, ce vide qui sollicite fortement l’accommodation de notre regard ou la mobilité de notre corps, invité à s’approcher ou à prendre du recul, à se déplacer autour du tableau32, semble bien suggérer une rencontre possible avec la forme intelligible et viser un plein, une mise en présence figurative. Ce vide, qui appelle son contraire, le plein, ne sera cependant comblé que par le passage par la contradictoire, le non vide, qui correspond au temps d’accommodation du regard, le temps de l’actualisation pour la réalisation du plein : ce vide n’est pas vide, il n’est qu’en attente de plénitude. S’il passe momentanément par le « rien pur », il se révèle très rapidement le « rien de quelque chose ». La tradition chinoise m’impose de revenir sur ce que je disais de la visibilité du support, vide de matière « figurante » pour reprendre le terme de Didi-Huberman. Cette étape par la contradictoire pour atteindre le contraire est sans doute également nécessaire, mais s’actualise par la prise en compte du support formel, de données topologiques internes à l’énoncé (voisinage des motifs) pour en construire une cohérence isotopique globale. Ceci nous amène à dire que le vide n’existe pas ou plutôt que le vide vise toujours une forme de plénitude, c’est-à-dire l’affirmation ou une mise en présence de la matière ou de la figure par l’intermédiaire d’une démarche provisoirement négative.

Si on propose ce parcours, du vide à la réalisation du plein par l’actualisation du non vide, il faut également envisager le parcours inverse, c’est ce que nous suggère d’ailleurs l’observation de nos comportements devant les tableaux : je prends de la distance pour lire ce que cela représente puis je me rapproche pour considérer la touche et voir comment ça le représente. Ce qui nous amène pour finir à distinguer plénitude de l’énoncé et plénitude de l’énonciation : ce parcours ne reconduit pas cependant au vide initial. Et s’il semble nous ramener au vide figuratif de l’énoncé ou au vide de matière sur le support, il comble un manque du côté du « comment ça le représente », et actualise donc une plénitude figurale et non plus figurative, du côté du geste de la production et de l’énonciation picturale.