De la blessure christique à la blessure biopolitique

Morgue de Andres Serrano From the christic wound to the biopolitical wound

Morgue by Andres Serrano

Angela Mengoni

Université IUAV de Venise

Dans Morgue (Cause of Death) (1992), Andres Serrano photographie en détail, sur de grands formats, les traces de violence sur des cadavres anonymes, comme la blessure sur le pied dans Rat Poison Suicide II au sujet de laquelle la blessure du Christ dans le sépulcre a été régulièrement évoquée. L’article envisage cette relation, non pas comme une source iconographique, mais comme le lieu d’une élaboration figurale entre corps-enveloppe et chair. Si pour l’iconographie chrétienne la blessure garde le statut d’un transit vers un corps glorieux, la scène de la morte violente est plutôt le lieu où le corps de la modernité tardive laisse affleurer ce fond biologique du vivant qui n’est plus, ainsi que l’écrit Foucault, le « soubassement inaccessible qui n’émerge que de temps en temps, dans le hasard de la mort et sa fatalité » mais entre dans le « champ d’intervention du pouvoir ». En suivant cette dynamique figurale du seuil entre bìos et zoe on reviendra sur le statut du corps suicidaire, un paradoxe pour le pouvoir biopolitique de stimulation de la vie.

In Morgue (Cause of Death) (1992), the photographer Andres Serrano takes detailed large-format photographs of the traces of violence on anonymous corpses, such as the wound on the foot in Rat Poison Suicide II, about which the wound of Christ in the sepulchre has been regularly evoked. The article considers this relationship, not as an iconographic source, but as the site of a figurative elaboration between body-shell and flesh. If for Christian iconography the wound retains the status of a transit towards a glorious body, in late modernity the scene of violent death is rather the place where the body allows this biological background of the living to emerge, which is no longer, as Foucault writes, the "inaccessible bedrock that emerges only from time to time, in the chance of death and its fatality", but enters the "field of intervention of power". Following this figurative dynamic of the threshold between bìos and zoe, we will return to the status of the suicidal body, a paradox for the biopolitical power to stimulate life.

Index

Mots-clés : biopolitique, blessure, chair, corps, figural

Keywords : biopolitics, body, figural, flesh, Wound

Auteurs cités : Daniel ARASSE, Omar CALABRESE, Hubert DAMISCH, Michel FOUCAULT, Louis MARIN, Antonio SERRANO

1. La relation avec la blessure christique : du motif, à « ce que l’œuvre transforme »

Morgue (Cause of Death) est le titre d’une série de photographies prises par l’artiste hispano-américain Andres Serrano, achevée en 1992 et exposée peu de temps après à Paris et à New York (Serrano 1993). Les images grand format montrent des gros plans de cadavres photographiés dans une morgue, des corps sans vie sur lesquels l’appareil capte les marques de traumatisme ou de manipulations qu’ils ont subies lors du processus d’autopsie : détails d’écorchures, de blessures, d’incisions, de brûlures présents sur des parties de visages et de corps. Le photographe a reçu d’un anatomopathologue et d’un expert juridique l’autorisation de photographier les cadavres à la morgue de leur juridiction, tant que leur identité n’était pas reconnaissable. L’artiste n’a jamais révélé l’emplacement de cet endroit où pendant trois mois il a saisi de nombreux corps sans même les toucher, sinon pour couvrir leur visage avec un drap.

La cause de la mort, annoncée par le nom de la série et spécifiée par le titre de chaque photo, est souvent violente – ces hommes et femmes ont été brûlés ou poignardés, ou ont ingéré de la mort aux rats... et ainsi de suite –, parfois naturelle (Infectious Pneumonia), mais les corps qui portent les traces de tels événements sont soumis à un travail photographique très raffiné en termes de lumière et de saturation des couleurs exaltées par le procédé analogique du cibachrome. La littérature critique s’est surtout concentrée sur cette polarisation entre, d’une part, la référence thématique à la violence et, d’autre part, le renvoi évident à l’iconographie chrétienne de la Renaissance et du Baroque qui produirait une « esthétisation de la mort » lisible comme « transgression postmoderne » (Douglas 1995) ou bien témoignant des gestes posthumes de résistance (Hobbs 1996).

- Note de bas de page 1 :

-

Le rapport entre photographie contemporaine et peinture religieuse en tant qu’activateur de nouvelles isotopies dans le texte du passé est conçu par Maria Giulia Dondero en tant qu’« intertextualité interpoétique » (2009 : 137 et suivantes).

Pour une sémiotique de l’art, en revanche, le sens de ces gros plans se construit dans un rapport à l’iconographie picturale religieuse, non pas en termes de citation en fin de compte figurative, mais à partir d’une relation intertextuelle qui obéit à celle que Hubert Damisch nomme la règle fondamentale de la pensée structurale à la base d’une iconologie analytique, à voir que « ce qui compte est moins ce qu’une œuvre – qu’elle soit d’art ou de philosophie – représente ou manifeste, que ce qu’elle transforme » (1992 : 140)1. À partir du grand cibachrome de Rat Poison Suicide II nous allons explorer la relation entre une telle focalisation sur la blessure et la question de la violence, et cela en vertu du rapport avec le célèbre coup de lance de l’iconographie chrétienne, qui – loin d’être la citation finalisée d’un renversement axiologique – montre plutôt une transformation du statut de la chair à laquelle ces blessures donnent accès. La blessure de Serrano, en effet, n’est pas une configuration discursive immédiatement thématisable par rapport à la violence : la cause du décès étant l’ingestion de mort au rat, cette blessure pourrait bien être une incision d’autopsie ou bien une plaie dont la cause reste indécise. Pourtant, c’est précisément cette évocation de la blessure christique sur le corps d’un suicidé qui pourra être mise en relation avec la conception de ce que Foucault appelle un pouvoir non disciplinaire s’affirmant au fil de la modernité, un pouvoir qui n’agit plus par menace de violence (le souverain qui peut « faire mourir ») ni par limitation disciplinaire des corps individuels, mais par prise biopolitique sur « l’homme-espèce », c’est-à-dire par régulation de sa vie biologique. Nous y reviendrons, mais nous pouvons déjà indiquer l’horizon de l’analyse, à savoir que la focalisation des photos de Serrano sur l’articulation entre corps et chair à travers la figure-pivot de la blessure saisit figuralement cette véritable « production » et visualisation de la chair qui est au cœur de la « violence biopolitique » et qui n’est plus de l’ordre de la violence répressive adressée au corps-enveloppe, mais d’une prise en charge globale de la « vie ».

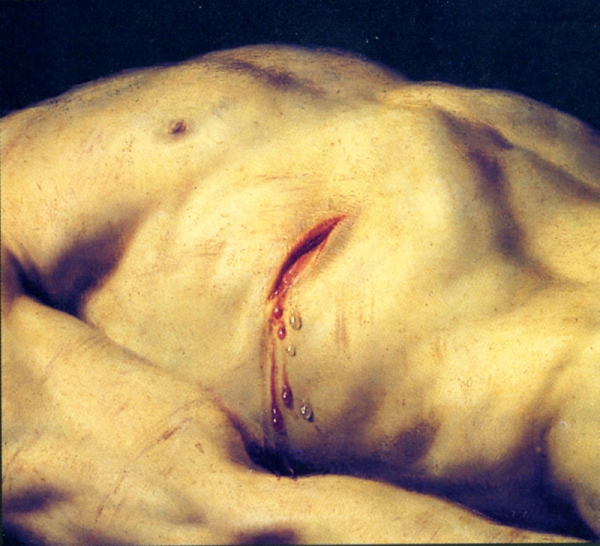

Fig. 1. Andres Serrano The Morgue (Rat Poison Suicide II), 1992, cibachrome, 125,7 x 152,4 cm.

- Note de bas de page 2 :

-

Omar Calabrese a ainsi reformulé l’analyse du motif pont en tant que manifestation de catégories (jonction, transitivité etc.) prises en charge par une pluralité de figures (2012 : 181-200).

Rat Poison Suicide II (1992) [fig. 1] est la deuxième partie d’un triptyque : une première photo montre un cadavre féminin, couché sur le dos, dont les bras pliés sont légèrement surélevés par rapport au torse dans le raidissement du rigor mortis, tandis que le visage est recouvert d’un tissu noir ; le troisième volet montre un corps en raccourci, cadré juste au-dessus des genoux, avec de longues coutures d’autopsie sur le torse et le tissu blanc de la morgue qui cache le visage. Les différents volets des triptyques sont régulièrement exposés séparément, ce qui permet de reconnaitre une pleine autonomie à chacun ; il est toutefois important de garder à l’esprit leur inclusion dans une syntaxe de transformation narrative et figurative qui semble proposer dans la structure même du triptyque la configuration aspectuelle de la blessure : de l’enveloppe corporelle intègre du premier volet, à l’ouverture imperfective de la plaie du deuxième, à la figure terminative d’une cicatrice qui, en gardant la mémoire somatique du processus, permet de réactiver configuration toute entière. Rat Poison Suicide II est un détail en grand format du pied d’un cadavre sur lequel est visible une blessure horizontale aux contours nets ; les plaies du corps du Christ ont été régulièrement évoquées à son sujet. En tant que configuration picturale reconnaissable comme un « objet du monde », la blessure en histoire de l’art relève du domaine de ces motifs porteurs, sémiotiquement, d’une « déplaisante lacune », car leur caractère trop basiquement « figuratif référentiel » ignore la fonctionnalité discursive de la configuration (Courtés 1992 : 183)2. C’est, ensuite, la reconstruction iconographique qui sera décisive pour l’identification du « sens ou contenu intrinsèque » des motifs, comme le montre précisément le coup de lance christique dont on considère le changement de position comme un indice des changements dans la réception du récit évangélique au cours des siècles (Gurewich 1958). Dans notre perspective, en revanche, cette migration de la plaie christique sur le pied d’un cadavre anonyme, loin de se limiter à la sécularisation et au renversement valoriel d’un motif – ce qui serait d’ailleurs une remarque aux limites de l’autoévidence –, participe d’une articulation plus profonde de la figurativité qu’on retrouve autant dans les blessures christiques que chez Serrano et qui investit l’articulation figurale du corps contenant avec son contenu, entre corps et chair. Il s’agit du travail de figurabilité autour duquel se tisse l’intertextualité anachronique esquissée par une sémiotique des arts :

L’idée que ce travail se laisse contenir dans un cadre temporel (…) s’accorde mal avec ce qu’on commence à entrevoir d’une pareille activité : à savoir qu’elle ne s’accommode d’aucune distinction tranchée entre les substances et les formes d’expression, non plus que d’aucun partage préalable entre les champs et les époques où elle trouve à s’exercer. À la limite, c’est l’objet même sur lequel porte l’enquête qui induit la « longue durée » où il prend place (Courtés 1992 : 136).

Il faudra donc se tourner vers la longue durée du travail figural qui traverse la peinture chrétienne, pour saisir le sens de « l’écho incongru » de la blessure du Christ ré-affleurant dans la modernité tardive comme détail d’un cadavre anonyme.

2. Coup de lance : la blessure comme transit vers le salut

Les contours nets, la disposition horizontale et la saturation chromatique de la blessure de Serrano rappellent plastiquement l’iconographie du coup de lance, tandis que le formant allongé du pied posé sur le tissu blanc renvoie au corps enseveli du Christ, comme dans le Christ mort étendu sur son linceul peint par Philippe de Champaigne entre 1650 et 1654, avec son célèbre antécédent de Hans Holbein le Jeune, le Christ mort au sépulcre (1521). Ces deux œuvres ont été considérées comme le véritable laboratoire visuel de l’articulation théologiquement cruciale qu’abrite le corps du Christ au tombeau, entre le corps-enveloppe du cadavre et la force divine qui y opère afin d’en relancer la chair vers la transcendance. C’est en explorant la blessure du côté en tant que pivot de cette articulation, qu’on pourra comprendre la généalogie que la blessure de Serrano convoque en la transformant et le lien de ce corps blessé entretient avec une « violence biopolitique » que nous allons préciser.

Fig. 2. Hans Holbein der Junge, Le Christ mort au tombeau, 1521-22, Huile et tempera sur panneau de tilleul, 32,4 x 202,1 cm, Kunstmuseum, Bâle.

- Note de bas de page 3 :

-

Louis Marin cite un fragment de Pascal qui résonne avec le tableau : « Sépulcre de Jésus-Christ – Jésus-Christ était mort mais vu sur la croix. Il est mort et caché dans le sépulcre (…) Il n’y a que des saints qui y entrent. C’est là que Jésus-Christ prend une nouvelle vie, non sur la croix. C’est le dernier mystère de la Passion et de la Rédemption » (1995 : 358). Le tableau de Champaigne, qui ne représente pas explicitement le tombeau mais son rapport avec l’antécédent de Holbein et avec la gravure de Nicolas de Plattemontagne (1654) où l’espace secret du tombeau est carrément représenté, soutient cette lecture.

- Note de bas de page 4 :

-

Cette définition du détail s’appuie sur celle de Omar Calabrese dans L’età neobarocca (Bari-Roma 1987).

L’espace inaccessible de la morgue, aussi bien que le fond noir de la photo qui bloque toute profondeur, renvoient déjà à l’espace du tombeau du Christ, le plus secret et le plus inaccessible dont rien n’est dit dans les Écritures, lieu caché et mystérieux dans lequel le cadavre acquiert une nouvelle vie3. Cette coexistence de vie et de mort dans ce lieu secret de transformation est le mystère théologique qui lance un défi à la mise en discours picturale, car il s’agit de peindre « l’image du corps christique à la fois mort et vivant, le corps du Christ lui-même dans son mystère eucharistique » (Arasse 1994 : 18). Dans le Christ au Sépulcre de Holbein [fig. 2] cette coexistence est confiée au double régime scopique inscrit dans le tableau, voire à l’installation d’un double actant observateur. L’un assure la vue d’ensemble de la dépouille du Christ : la définition eidétique du corps, le rendu de la peau exsangue et le chromatisme livide qui sépare plastiquement la tête – les yeux et la bouche encore ouverts – du torse (chez Champaigne il s’agira d’une ombre) imposent la condition tragique de la mort. Cependant, dans le buste éclairé s’ouvre la blessure qui, loin d’être l’un des nombreux accidents qui déploient la syntaxe de la passion, est précisément un détail, c’est-à-dire un élément qui manifeste un « programme d’action » et dont « la configuration dépend du point de vue du “détaillant” » (Arasse 1992 : 12)4. En inscrivant ce regard « scrutateur » d’un second observateur par le détail-blessure, le chromatisme changeant de la matière picturale renvoie à l’œuvre d’une transformation organique propre au vivant et donc à une vie au delà de la mort. En éloignant à nouveau le regard, « l'image de la mort réapparaît dans toute son efficacité pathétique et spirituelle » (Ibid.). L’inscription de ce double observateur dans le tableau prend en charge le mystère d’un corps qui doit traverser jusqu’au bout la condition mortelle de l’être humain, afin de mener la chair de celui-ci à la transcendance par la résurrection et par l’incorporation paulinienne au corps glorieux.

Fig. 3. Philippe de Champaigne, Le Christ mort couché sur son linceul1650-54, huile sur bois, 197 x 68 cm, Musée du Louvre, Paris.

- Note de bas de page 5 :

-

Mieke Bal traite de l’utilisation du blanc dans les photos de Serrano et de son lien avec les « blancs » de la peinture baroque (1999, chap. “White historiography”).

- Note de bas de page 6 :

-

Le fond noir de la Vanitas du même Champaigne en est un lieu paradigmatique chez Marin : fond qui ne représente rien, mais qui « se présente en revanche comme rien (…) autoreprésentation pure » de la peinture où on assiste à la scission entre opacité et transparence, syncope où s’amorce « la voie d’un plus haut sens au-delà de l’iconographie » (1988 : 30). La littérature historico-artistique aussi a relevé cette opacité dans le Christ de Champaigne (Brière 2000).

Le Christ sur le Suaire de Champaigne [fig. 3] apporte des nouvelles solutions à la figuration de ce mystère et présente une relation encore plus évidente avec l’œuvre de Serrano. Déjà le linceul blanc, qui se froisse et embrasse le corps du Christ, semble avoir migré sur la photo de Serrano, sous l’aspect infiniment plus prosaïque d’une enveloppe en plastique blanc qui contient le pied du cadavre et qui, comme l’indique la fermeture éclair ouverte en bas à gauche, est prête à se refermer sur lui5. Mais c’est surtout la structure chromatique qui est commune à la photo et au tableau, avec deux macro-zones, une blanche en bas et une noire en haut, entre lesquelles s’allonge le formant chromatique rosâtre du pied ou du corps. La correspondance est encore plus significative si l’on pense que la peinture à l’huile produit une surface noire si lisse et si compacte qu’elle engendre un retour à la dimension de présentation de la représentation, un affichage du noir dans son existence plastique irréductible, sa permanence dans une zone d’indécidabilité entre le sombre espace figuratif du sépulcre, projetant la figure illuminée du corps vers l’avant, et la présentation de la matière picturale6. Cette opacité est néanmoins au service d’un puissant embrayage, car ce noir « réfléchissant », emprunté par de Champaigne à la peinture flamande, absorbe plus intensément le dévot dans la scène, dès qu’il voit surgir sa propre image dans le sépulcre, se voyant enterré avec le Christ et se faisant ainsi semblable à lui (Cousinié 2011 : 74). Le noir compact du tirage cibachrome de Serrano accentue cet embrayage à la fois spatial et actorial, car le procédé photographique analogique module les qualités plastiques du tirage, de sorte que la compacité de ce noir devient presque un miroir dans lequel le spectateur peut voir son propre visage émerger, sauf que le sens de cette implication sera très différent, comme on le verra. Le tableau de Champaigne poursuit cette implication de l’espace de fruition dans le tableau aussi par la couronne d’épines, qui dépasse le bord de la pierre sur laquelle repose le corps – bord qui coïncide avec le plan transparent de la représentation – et aussi par le linceul qui déborde près du bras (Marin 1995 : 221).

Dans l’iconographie chrétienne ce rapprochement du spectateur de la chair du Christ, à laquelle l’acte violent de la passion donne accès, est entièrement au service d’une « leçon spirituelle à laquelle contribuent des effets plastiques déterminés » (Ibid : 54) et des stratégies énonciatives spécifiques. Ce tableau poursuit la figurabilité de l’opération par laquelle la chair mortelle du Christ devient la voie d’accès au salut éternel et à l’intégration du dévot dans le corps mystique de l’Église.

Fig. 4. Philippe de Champaigne, Le Christ mort couché sur son linceul, détail, 1650-54, huile sur bois, 197 x 68 cm, Musée du Louvre, Paris.

L’œuvre de Serrano se greffe ainsi sur la longue histoire visuelle de la blessure sur le côté en tant que pivot de l’incorporation, c’est-à-dire de l’assomption de la chair de chacun dans un corps glorieux qui la rachète et la rend éternelle. La blessure de Champaigne montre admirablement cette articulation par l’interaction entre image et texte verbal [fig. 4]. L’inscription gravée sur la pierre qui soutient le corps du Christ cite un passage de la « Lettre de Saint Paul aux Romains » (VI, 3-4) : « Tous ceux qui ont été baptisés dans le Christ Jésus ont été baptisés dans sa mort. Par le baptême, nous avons donc été enterrés avec lui dans la mort ». Le passage est interrompu ainsi que, comme le remarque Marin, le spectateur est appelé à le compléter mentalement : « afin que, tout comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous puissions marcher dans une vie nouvelle ». L’inscription ne doit pas être comprise comme une confirmation redondante du thème du tableau, mais plutôt comme un opérateur dont la signification est construite en rapport étroit avec l’image et, en particulier, avec la blessure du côté d’où jaillissent des gouttes de sang – évoquant le mystère eucharistique de la communion – et d’eau – renvoyant au sacrement du baptême.

- Note de bas de page 7 :

-

D’ailleurs la blessure (avec la pression, la vibration etc.) est responsable du déploiement syntagmatique de la topique somatique qui mène à une « animation de la chair » (Fontanille 2011 : 76).

Dans le passage de la lettre aux Romains, la mort du Christ n’est pas seulement une figure typologique du baptême, mais vaut comme une forme de baptême du fidèle : si être baptisé signifie être incorporé au corps de l’Église, suivre le Christ dans la mort est une forme de baptême, car cette même mort est, par la résurrection, passage vers une nouvelle vie éternelle. La blessure sur le côté est une figure emblématique car, bien qu’infligée après la mort du Christ, elle devient une source vivante d’eau et de sang ; par le jaillissement qu’elle ouvre sur une enveloppe corporelle sans vie, elle indique au dévot la voie de cette résurrection à venir que l’inscription ne nomme pas, en demandant à chacun d’activer la suite du texte. De façon comparable, l’image guide le chemin du dévot vers le renouvellement et vers le salut, un vrai parcours dont l’accès se fait par le détail de la blessure à travers le regard et qui se poursuit ensuite vers le cœur du Christ, jusqu’à le savourer dans une « forme d’incorporation alimentaire » décrite par la littérature mystique (Cousinié 2011 : 116-118). Ce contact avec la plaie – qui est aussi contact avec la matière picturale – est donc partie d’un parcours qui déploie un véritable champ interne du corps sensible, un « théâtre interne du corps » dont le champ sensoriel du goût, si souvent présent dans les textes de dévotion, serait d’ailleurs le prototype, non pas en tant que canal sensoriel, mais en tant que syntaxe figurale d’un mode sémiotique du sensible (Fontanille 2011 : 66 ; 75). Dans une telle topique somatique la blessure du Christ au sépulcre est le lieu d’articulation entre un corps-enveloppe, dont l’inertie livide enregistre la condition aphorique de la mort, et un corps-chair qui manifeste l’irruption des motions intimes à la surface7 – figurativisées par les gouttes de sang et d’eau, mais manifestées aussi par la plasticité du formant qui réaffirme la matérialité de la peinture, condition de possibilité de tout ancrage figuratif. Si le Christ mort se situe « à la charnière invisible et nécessaire entre les deux domaines (volets) de la “terre” et du “ciel”, à leur articulation “mystique” comme opérateur d’une dialectique spirituelle et théologique » (Marin 1995 : 222), sa blessure est le pivot de cette dialectique, seuil d’une articulation où la matière du corps-chair, nécessaire à un Dieu qui se fait humain dans la passion, doit aussi être niée et subsumée dans un corps éternel (et il est intéressant d’observer que, selon saint Augustin, le corps glorieux de l’Église est justement issu de la plaie du côté). Ce corps spirituel ne peut pas être figurativisé, mais il est annoncé par les mots manquants de la citation de Paul et suggéré visuellement par l’invitation à un voyage spirituel vers le cœur du Christ, où l’ombre projetée par les bords de la blessure chez Champaigne renforce la cavité d’accès vers l’intérieur. Ce dispositif semble mobiliser sémiotiquement non seulement les valeurs figuratives d’un corps-enveloppe et d’un corps-chair, mais il ouvre la scène intérieure d’un corps-creux dont la portée théologique semble parfaitement cohérente avec la définition qui le voit résulter « de la négation du corps-chair (négation de la matière : non-contenu) » (Fontanille 2011 : 99-100). Cette trace de violence qui est la blessure infligée au corps mort du Christ est fonctionnel à l’exhibition d’une chair prête à être divinisée ; la proximité de la blessure, par l’efficacité du détail ou par le jeu d’embrayages, attire le regard sur une vie de la chair dont la transformation est homologuée à la transformation du salut spirituel, par le renvoi visuel et verbal au baptême, par l’invitation au parcours vers le cœur, par opposition à l’enveloppe inerte et livide des dépouilles. Il faut donc s’interroger sur la réactivation par Serrano de cette figure d’articulation entre corps et chair, soumise à une focalisation radicale.

3. Rat Poison Suicide II, saturer la transcendance

On a déjà évoqué les résonances eidétiques et chromatiques de l’œuvre de Serrano et du tableau de Champaigne, avec le formant du pied serré entre le tissu blanc en bas et le fond noir et la forme allongée et nette de la blessure. Néanmoins, la relation entre ces œuvres n’est pas iconographique ; se tourner vers le corps du Christ au tombeau ne signifie pas chercher des « sources » pour Rat Poison Suicide, des antécédents ou des « influences » plus ou moins assumées, mais plutôt reconnaître que ces œuvres d’époques différentes font « événement de contemporanéité » sur la base d’une virtualité figurale qu’ils partagent et transforment : « Il faut insister sur ce point : c’est la virtualité de la figure dans les événements, sa latence et sa force, c’est le devenir-figure des événements qui est constitutif de leur temporalité, c’est à dire du fait qu’ils n’appartiennent pas seulement à des moments différents du temps chronique et surtout du fait qu’ils entrent temporellement (par le temps) dans une communauté » (Marin 1992 : 22). C’est en effet autour de la syntaxe figurale que nous venons d’évoquer, axée sur la relation du contenant et du contenu, de l’enveloppe et de la chair, qu’en cette blessure séculaire du XXe siècle se précipite et se transforme la blessure-charnière « entre la terre et le ciel » de Champaigne, et que cette mémoire est réactivée pour être transformée.

L’inscription qui rassurait les fidèles sur l’assomption de leur périssable corporéité dans la transcendance éternelle du corps glorieux est désormais remplacée par un titre qui, telle une étiquette d’anatomopathologue, indique sèchement la cause de la mort. Les photos de Serrano exposent elles aussi le substrat charnel du cadavre par des brûlures, des blessures, de la chair de poule, etc., mais surtout elles isolent et magnifient cette vision à travers le détail du grand format. Loin d’opposer cet isolement à l’iconographie chrétienne de la passion, il faut rappeler que la vénération de la plaie comportait sa « mise en évidence » dans le tableau – par sa frontalité, l’accumulation du sang/couleur ou bien un geste qui l’indique –, mais que « cette pulsion est si forte que la plaie peut se dé-tailler de l’image et s’offrir seule à la contemplation » comme les figures isolées des blessures dans les livres d’heures (Arasse 1992 : 82). Cet isolement de la blessure, où elle peut prendre la forme d’une bouche offerte au dévot, est le support visuel d’un parcours méditatif qui culmine dans la contemplation de la passion et, enfin, de la blessure elle-même afin de « méditer les douleurs intimes du Christ » (Ibid : 85). Serrano semble condenser dans sa photo à la fois l’efficace chromatique qui dé-taille la blessure dans les peintures du Christ au tombeau, et l’isolement propre aux plaies qu’on adorait sur la page des livres d’heures, sauf que cette chair n’est plus inscrite dans un parcours narratif orienté vers le salut spirituel, elle ne montre que sa propre consistance et son opacité.

- Note de bas de page 8 :

-

L’auteur se réfère ici explicitement à Louis Marin et à sa conception d’une « origine » – générative et non génétique – de la peinture, ainsi qu’la définition, comparable, d’un « inachevé toujours là » voir : L. Marin, « Klee ou le retour à l’origine », réédité dans : id., Événements de contemporanéité et autres écrits sur l’art au XXème siècle, éd. A. Mengoni et X. Vert, Les presses du réel, Dijon 2021, p. 227-236 ; id., Le concept de figurabilité, ou la rencontre entre l’histoire de l’art et la psychanalyse, « Nervure, Journal de Psychiatrie », 1, vol. 3, p. 55.

Le détail, d’ailleurs, fait toujours surgir la dimension sensible de la peinture dans toute sa charge opacifiante et virtualisante : « le détail pictural donne à voir la matière imageante en gestation, comme si elle ne s’était pas encore métamorphosée pour devenir transparente à ce qu’elle reproduit, prendre sa forme achevée – un embryon qui serait, en puissance, virtuellement l’image » (Ibid : 275)8. Qu’il s’agisse de « détail pictural » – ne donnant à voir « que la matière picturale posée sur la toile » – ou de détail « iconique » – dont le statut de formant figuratif reste reconnaissable – il comporte la désagrégation de l’ancrage au plan du contenu des langues naturelles propre à la dimension figurative, et « manifeste l’hétérogénéité constitutive de la peinture par rapport à l’ordre du signe et à la découpe langagière du réel ». Cette opacité fait de la blessure sur le côté en tant que détail le lieu d’investissement d’un sens théologiquement « autre » par rapport au corps mort dans la scène figurative. Par contre, l’affirmation de l’opacité plastique dans ces photos de cadavres chez Serrano fait problème dans la littérature critique. Il faut dire que, même pour l’iconographie chrétienne, il a été remarqué que cette syncope sensible dans le tissu figuratif produisait une « jubilation du regard », capable de détourner l’image du but dévotionnel assigné à sa scène « mimétique » et l’affection du spectateur vers une admiration plus mondaine pour le pouvoir de la peinture elle-même, comme chez le Christ de Holbein : « les plaies du Christ fascinent par le bleuissement des chairs, mais celui qui regarde pense-t-il aux souffrances du Christ, ou se perd-il dans la contemplation d’un pourrissement picturalement suggéré, dans une jubilation du regard (…) ? » (Ibid. : 272).

- Note de bas de page 9 :

-

“According to Foucault, the domination of the body inherent in the type of visuality that founds the tradition of anatomy is echoed by the literal cutting into the various tissues of the corpse by the anatomist. Serrano’s work as a photographer is a contemporary counterpart to these structural relationships […] Serrano’s subject matter in Knifed to Death I and II involves brutal contacts endured by the deceased (knife wounds on the arms), and subsequently, the violence of these contacts is paralleled by a photographic gaze that involves invasive close-ups and a visual fragmentation of the corpse.” (Fitzpatrick 2008 : 34)

Cette ambivalence nourrit le débat sur la soi-disant « esthétisation de la mort » dans la série de Serrano, où la question est de savoir si, et dans quelles conditions, il est licite que ces corps soient associés à un « plaisir visuel » (expression « classique » des études visuelles) qui, en raison d’une asymétrie constitutive du regard, réactiverait et doublerait la violence subie, ou qui, au contraire, magnifierait ces sujets. Dans le premier cas, par la luminosité qui investit les traces somatiques de ces morts violentes, on assisterait à une « élévation de ce corps au règne de l’esprit », dit-on en renvoyant à la culture catholique d’une partie des artistes américains postmodernes (Heartney 1997 : 35) ; dans le second, l’effacement de tout élément identitaire et les stratégies de focalisation produiraient un affaiblissement de « subjectivité » chez les sujets photographiés et une asymétrie du regard typique plutôt de la visualisation des cadavres dans l’image anatomique et de la généalogie séculaire du regard scientifique (Fitzpatrick 2008). La violence, que ces auteurs considèrent comme thématisée par le titre et figurativisée par les traumatismes et les blessures, serait doublée par le choix énonciatif du close-up et par la « fragmentation visuelle du cadavre », un isomorphisme entre régime énonciatif et pratique anatomique qu’on peut retracer chez le Foucault de Naissance de la Clinique9. Le cadrage en détail serait soit une protection de l’identité des cadavres, soit une stratégie énonciative asymétrique, désubjectivante et violente ; le procès de tirage de positif à positif, capable de reproduire soigneusement détails et couleurs à grande échelle serait soit un moyen de restituer vie et beauté à ce corps mort dans des circonstances dramatiques, soit l’« esthétisation » d’un corps docile exposé malgré lui. Ces homologations entre stratégies discursives et investissements idéologiques oscillent car leur fondement est fragile, non assumé et souvent appuyé sur la convocation de l’iconographie chrétienne à partir de la biographie de l’artiste ou bien d’une citation non problématisée. Au contraire, c’est bien le seuil entre corps-enveloppe et une chair dépourvue de toute transcendance que Serrano semble vouloir exhiber en tant que tel.

En ce qui concerne la transcendance à laquelle, comme nous l’avons vu, les blessures christiques donnent accès, les blessures de Serrano paraissent exhiber une chair qui ne présente plus que sa dynamique biologique propre et irréductible, tandis que le corps-enveloppe a perdu sa vision figurative d’ensemble aussi bien que son visage. Cela semble se produire de façon paradigmatique dans Rat Poison Suicide II. La définition eidétique rend évidente la distribution topologique de la photo ; la zone rosée du pied est enfermée, presque comprimée, dans l’opposition chromatique du noir et du blanc, réactivant celle qu’on observe entre le fond et le drap étendu sous le corps du Christ, tandis que certaines rimes contribuent à la forte stabilité de l’ensemble, comme celle qu’il y a entre la diagonale ascendante du bord du tissu et la fine veine bleuâtre sous la peau qui en est presque la continuation. Cet équilibre plastique – qui caractérise tous les cibachromes de la série – s’articule autour de la discontinuité chromatique de la plaie, qui ravive et sature le bleu opaque de la veine parallèle. Sur l’iconisation très accentuée du pied – dont on saisit chaque pli de la peau, chaque variation de lumière, même les petits poils au-dessus de la cheville – se greffe la compacité chromatique du formant rouge avec sa luminosité homogène, presque abstraite, due à la position frontale de la blessure, qui, comme chez Holbein, « est exhibée sur la peau du torse dans toute son ampleur, au point qu’il en résulte un état parfaitement parallèle au plan de la représentation » (Corrain 2016 : 72). Le formant rouge se situe ainsi en ce lieu indécidable qui oscille entre l’espace de représentation et la dimension présentative, lieu instable de la « conversion hystérique », comme l’appelle Marin, entre la blessure comme figure du monde naturel et un rouge saturé, irréductiblement opaque.

La dialectique qui se jouait chez Holbein entre « sommeil de la surface » et « promesse de vie » (Arasse 1994) se joue, dans la photographie de Serrano, dans un espace beaucoup plus exigu car ces détails sont aussi grands en format qu’ils sont comprimés par la vision rapprochée de l’observateur, de sorte que l’articulation de la blessure christique est ici évoquée en tant que mémoire visuelle dépourvue de toute transcendance. La grande blessure frontale de Rat Poison Suicide II a migré du beau buste allongé du Christ vers le pied d’un cadavre anonyme, avec les callosités des doigts et les rides qui, comme l’ombre autour de la plaie de Champaigne, entoure la blessure comme un vortex. Si la blessure christique est un transit salvifique d’incorporation pour le dévot, celle du cadavre de Serrano confronte le regard à une blessure qui sature ce transit par sa propre opacité et qui exhibe le simple résidu somatique de cette promesse de rédemption de la chair.

De plus, ces manifestations du substrat charnel dans la série ne sont pas univoquement liées à la scène de la violence au sens thématique : le corps-enveloppe parfois a subi une agression, parfois il a été rongé de l’intérieur par les dynamiques charnelles de la maladie : il semble que la focalisation vise l’articulation elle-même, le seuil entre le corps de l’individu et les dynamiques biologiques de la chair commune à tous les vivants. Or, le rôle crucial de cette articulation, pour comprendre le lien entre les corps et le statut politique du sujet dans la modernité tardive, a été mis en lumière par la pensée d’une biopolitique de la chair et – ce qui plus compte ici – à travers une pensée tout à fait figurale du rapport entre corps-enveloppe et moi-chair. En suivant rapidement cette ligne il sera possible de comprendre en quoi la violence répressive qui accompagnait le pouvoir du souverain a subi une transformation qui regarde aussi la syntaxe figurative de son exercice, de la limitation de corps-enveloppe aux régulations de leur « vie », et que là s’exerce un nouveau type de violence.

4. Morgue et l’exposition de la zoé, sur la violence biopolitique

Selon la conception de Michel Foucault, à partir de ce qu’il appelle « seuil de modernité biologique », le régime disciplinaire de contrôle et de dressage des corps individuels est côtoyé par un nouveau régime de pouvoir qui, au fil de la modernité, « l’emboîte, l’intègre, le modifie partiellement » puisqu’il est fondé sur l’investissement direct du substrat biologique de l’être humain en tant qu’être vivant ; la biopolitique marque ainsi « l’entrée des phénomènes de la vie de l’espèce humaine dans l’ordre du savoir et du pouvoir, dans le champ des techniques politiques » (Foucault 1976 : 186). Il s’agit d’une reconfiguration des modes d’articulation entre la vie qualifiée des individus et le substrat biologique commun à tous, deux sphères que les interprètes ultérieurs ramèneront à la distinction aristotélicienne entre bìos (forme de vie qualifiée) et zoé (vie dans sa simple dimension biologique). Il ne s’agit donc pas d’affirmer la primauté de la « vie nue » sur le politique, mais de reconnaître ce processus par lequel ces sphères se trouvent progressivement coïncider dans un processus résumé par le célèbre mot de Foucault : « L’homme, pendant des millénaires, est resté ce qu’il était pour Aristote : un animal vivant et de plus capable d’une existence politique ; l'homme moderne est un animal dans la politique duquel sa vie d’être vivant est en question » (Ibid. : 188).

Le pouvoir du souverain, qui agit par limitation et prélèvement (jusqu’à « faire mourir » si nécessaire) avec l’ajustement disciplinaire du dressage individuel, « tend à n’en plus être la forme majeure », elle est côtoyée par un pouvoir qui s’exerce positivement sur la vie, « qui entreprend de la gérer, de la majorer, de la multiplier, d’exercer sur elle des contrôles précis et des régulations d’ensemble » (Ibid. : 180). Il ne s’adresse plus aux corps individuels pour les limiter, mais « à la vie des hommes, ou encore, si vous voulez, elle s’adresse non pas à l’homme-corps mais à l’homme vivant, à l’homme être-vivant ; à la limite, si vous voulez, à l’homme-espèce" (1997 : 216). Dans son cours de 1976 il spécifie : « il va falloir modifier, baisser la morbidité ; il va falloir allonger la vie ; il va falloir stimuler la natalité. Et il s’agit surtout d’établir des mécanismes régulateurs" (Ibid. : 219). Dans ce tournant, ce qui nous intéresse est surtout la syntaxe figurale du corps convoquée par Foucault pour penser et décrire ce procès qui investit, d’une part, le corps individuel, le corps-enveloppe d’un Soi auquel s’adressaient les techniques disciplinaires (qui surveillent et punissent) et, de l’autre, l’entrée dans les enjeux du pouvoir du fond charnel commun aux êtres vivants, car les techniques non-disciplinaires s’adressent « à la multiplicité des hommes, non pas en tant qu'ils se résument en des corps, mais en tant qu'elle forme, au contraire, une masse globale, affectée des processus d’ensemble qui sont propres à la vie, et qui sont des processus comme la naissance, la mort, la reproduction, la maladie ». Il n’est pas de notre ressort d’approfondir ce débat, ce qui nous intéresse ici c’est de montrer en quoi l’exposition de ce seuil, de cette ligne d’articulation entre le corps et la chair, et sa mise en forme par l’art de la modernité tardive est homologue à une articulation des formes de l’expérience biopolitique.

Certes, l’action politique a toujours investi la « vie » des individus – avec le droit de vie et de mort sur l’esclave, par exemple –, mais toujours en tant que forme de vie qualifiée (bìos), alors que la conservation de la vie en tant qu’existence biologique appartenait en soi à une sphère non politique et non publique, de sorte que la vie politique était établie en se différenciant d’une « vie » qui en était le simple support biologique, inclus dans la vie de l’« animal politique », mais possible à distinguer du bios. Le pouvoir disciplinaire ne vise pas à gérer directement la sphère de la zoé – il partage le caractère limité du pouvoir souverain qui peut bien sur « faire mourir », mais qui autrement « laisse vivre » – au contraire, le pouvoir en régime biopolitique est un pouvoir de stimulation active de la vie au sens de zoé, il « fait vivre ». Au fil de la modernité les techniques biopolitiques visent donc à débusquer ce fond inaccessible, qui « émergeait de temps en temps » et qui est maintenant au centre des enjeux du pouvoir, pris en charge, cartographié, visualisé.

- Note de bas de page 10 :

-

"Ce qui caractérise la politique moderne n’est pas l’inclusion de la zoé dans la polis (…) le fait décisif est plutôt que, parallèlement au processus en vertu duquel l’exception devient partout la règle, l’espace de la vie nue, situé en marge de l’organisation politique, finit par coïncider avec l’espace politique, où exclusion et inclusion, extérieur et intérieur, bìos et zoé, entrent dans une zone d’indifférenciation irréductible" (G. Agamben, Homo sacer, Le pouvoir souverain et la vie nue, traduction par M. Raiola, Paris Seuil, 1997, p. 17).

Ce processus est exploré par Foucault à partir des dynamiques figurales qui investissent des sujets poussés à décrire, montrer et donc produire ces mouvements intimes de la chair. La relation entre sexualité et examen de conscience en est un exemple (avec sa forme ultérieure et sécularisée d’une parole omniprésente sur le sexe) : avec l’examen de conscience, il ne s’agira plus de punir les actes du corps-enveloppe de l’individu, sa rencontre et ses échanges avec d’autres corps par exemple, mais d’obliger à nommer les mouvements intimes qui surgissent dans sa chair même et qu’il faudra désormais éclairer, nommer, décrire par une parole capable de faire « apparaître sous la surface des péchés, la nervure ininterrompue de la chair » (1976 : 29). La réflexion post-foucaldienne sur la biopolitique éclaircira comment ce Moi-chair n’a aucune nature substantielle, mais est production d’une forme de vie, laquelle réduit la vie à sa tenure biologique en produisant, ainsi, l’impossibilité même d’établir la différence entre une existence purement biologique et une forme de vie proprement politique (d’ailleurs, c’est précisément cette indistinction, ce repliement de la sphère du politique sur celle du biologique dont il a été question pendant la pandémie du covid-19)10.

Fig. 5. Andres Serrano The Morgue (Rat Poison Suicide I), 1992, cibachrome, 125,7 x 152,4 cm.

Si le corps contemporain expérimente de manière cruciale cette indistinction ayant comme horizon ultime l’annulation de la possibilité d’une vie politiquement qualifiée, certaines œuvres de la modernité tardive semblent insister sur la manifestation paroxystique du seuil le long duquel le soubassement biologique et le corps politiquement qualifié dont il est la condition s’articulent (et se distinguent). Loin de toute illustration, ces mises en forme seraient un laboratoire figural qui fait écho à la question de l’emprise biopolitique sur la vie. Les grands détails de Morgue exhibent les manifestations de cette vie de la chair qui fait surface dans la blessure, ainsi que dans les excoriations ou la chair de poule sur les bras levés du cadavre de la première photo [fig. 5]. Cette gestuelle a été lue comme forme d’une possible résistance à la mort violente qui a frappé ces corps, pourtant les affleurements de la chair photographié par Serrano sont aussi ceux de la maladie ou de l’accident, c’est donc la chair exhibée dans la mort elle-même qu’il nous force à regarder en grand format, même si cette mort n’est pas toujours la conséquence d’une agression violente du corps-enveloppe. La vue de la mort chez Serrano a été mise en relation avec son refoulement par « la culture médiatique et glamour [où] on ne meurt plus » (Arasse 1993), mais cette remarque presque sociologique ne saisit pas le statut de la mort par rapport à l’impératif biopolitique de « majorer la vie » de l’homme-espèce : « du coup la mort est évidemment le terme, la limite, le bout du pouvoir (…) elle est ce qui tombe hors de ses prises, et sur quoi le pouvoir n’aura prise qu’en général, globalement, statistiquement. » (1997 : 221) C’est le point aveugle qui soustrait le terrain même de cette majoration et stimulation et c’est pourquoi, poursuit Foucault :

il ne faut pas s’étonner que le suicide – crime autrefois puisqu’il était une manière d’usurper sur le droit de mort que le souverain, celui d’ici bas ou celui de l’au-delà, avait seul le droit d’exercer – soit devenu au cours du XIXe siècle une des premières conduites à entrer dans le champ de l’analyse sociologique (...) Cette obstination à mourir, si étrange et pourtant si régulière, si constante dans ses manifestations, si peu explicable par conséquent par des particularités ou accidents individuels, fut un des premiers étonnements d’une société dans laquelle le pouvoir politique venait de se donner pour tâche de gérer la vie. (1976 : 182)

- Note de bas de page 11 :

-

Muhle (2008 : 48) parle d’une entrée de la « vie » dans le Sichtfeld, le champ visuel et « par cela (somit) » dans ce que Foucault appelle les calculs du pouvoir, en montrant la corrélation entre le voir/savoir et le pouvoir.

L’assomption du vivant dans l’exercice gouvernemental est décrite figuralement comme l’émergence, nous l’avons vu, d’un soubassement : cette chair mobile dont la parole de l’examen de conscience trace les mouvements et les désirs (au lieu des actes du corps), ou qui est menée à visibilité par les convulsions de la possédée ; une isotopie figurative de la pensée foucaldienne du biopolitique, où la transformation du pouvoir et de sa prise est doublée par les dynamiques figurales d’émergence, tracement, accès, entrée dans un « champ visuel » dont on a bien souligné la portée politique11 : « le fait de vivre n’est plus ce soubassement inaccessible qui n’émerge que de temps en temps, dans le hasard de la mort et sa fatalité ; il passe pour une part dans le champ de contrôle du savoir et d’intervention du pouvoir (…) c’est la prise en charge de la vie, plus que la menace du meurtre, qui donne au pouvoir son accès jusqu’au corps. » (Ibid. : 188).

Ce passage d’un pouvoir qui prélève à celui qui stimule correspond aux dynamiques figurales de pénétration, d’émergence et de visualisation d’un fond charnel et à une transformation des dynamiques figurales de la violence. Si la « menace de meurtre » du pouvoir souverain et le dressage disciplinaire se jouent dans l’interaction entre corps-enveloppes, là où « un corps opère en relation à d’autres corps dans une sorte d’intercorporeité basique (la violence, au fond, n’est rien d’autre que cela)" (Marrone 2005 : 77), cette confrontation en régime biopolitique se joue dans le corps lui-même stimulé à produire sa propre chair, à faire accéder l’inaccessible vie à la visibilité, mais afin de pouvoir « gouverner » ce soubassement. Et, bien que différente de la menace d’exercice de la « violence originaire » du souverain et décentrée par rapport au domaine de l’État, la violence

est aussi, concrètement, dans la chronologie des faits minuscules de la vie, cette gestion, cette captation, cette inflexion permanente des actions libres des hommes et des femmes. C’est un pouvoir génitif au sens grammatical du terme. La violence quotidienne du pouvoir, c’est cette nature gestionnaire et seconde qui subsume nos actes, nos pensées, nos rapports, nos affects, nos vies. (Nigro – Revel 2013 : 96)

Et puisqu’elle s’exerce paradoxalement par stimulation des faits de la chair, son horizon est le potentiel effacement de la faille qui, dans le corps lui-même, articule zoé et bìos. Avec Morgue le regard est confronté de près à l’émergence de ce seuil et c’est ainsi que les œuvres que nous avons parcourues sont aussi le lieu d’une pensée visuelle sur cette transformation du rapport entre violence, corps, chair, pouvoir. Si la blessure chez Serrano est « objet théorique » (Calabrese 1985 : 33-78) plutôt que simple motif iconographique, c’est que la mise en forme visuelle de ce seuil somatique protagoniste de la scène de la violence, subie ou auto-infligée, peut donner figure à un corps politique encore capable de laisser excéder en soi sa propre chair au moment historique du rabattement du politique sur le pur vivant.